I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELLA COMUNITÀ LGBT+

In Italia, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Il 5% della popolazione, dunque, sarebbe vittima di uno o più di quei disordini «che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale», stando alla definizione del Dsm-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

In Italia, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Il 5% della popolazione, dunque, sarebbe vittima di uno o più di quei disordini «che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale», stando alla definizione del Dsm-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Anoressia nervosa, bulimia nervosa, sindrome da alimentazione incontrollata, sono solo le forme più note di una serie di disturbi in rapida ascesa, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Il tasso di mortalità che si accompagna ai casi più gravi di queste patologie è estremamente preoccupante, variando tra il 5 e il 10%, ed è, secondo quanto dichiarato dall’Oms, la maggiore causa di morte tra adolescenti.

La scarsità di studi nel settore, su scala nazionale, da parte della ricerca nostrana, costringe a uno sguardo verso lavori di ambito europeo e statunitense, facendo scattare immediatamente un campanello d’allarme sulle percentuali. Non solo uno studio belga del 2003 ha evidenziato che appena un terzo dei pazienti affetti da anoressia nervosa e il 6% delle persone bulimiche arrivano all’attenzione del sistema sanitario, ma le percentuali italiane su base di genere, che stimano tra i colpiti il 95,9% donne e il 4,1% uomini, mettono in luce un forte divario rispetto a quelle europee circa la popolazione maschile, facendo sospettare che il dato sia sottostimato.

Le difficoltà legate a un’identificazione più puntuale di queste patologie rispetto ad altre malattie, mentali e non, sono principalmente di due ordini: la tendenza delle persone colpite a nascondere il proprio stato e la natura stessa del fenomeno che, se poco impattante sulla popolazione generale, raggiunge percentuali altissime di diffusione in sottopopolazioni specifiche. Occorre notare che l’esplosione epidemiologica dei disturbi del comportamento alimentare si colloca su uno sfondo socio-antropologico che diviene catalizzatore di sindromi legate a particolari aspetti culturali cui il disagio psichico tende ad adattarsi (Gordon 1990).

Le difficoltà legate a un’identificazione più puntuale di queste patologie rispetto ad altre malattie, mentali e non, sono principalmente di due ordini: la tendenza delle persone colpite a nascondere il proprio stato e la natura stessa del fenomeno che, se poco impattante sulla popolazione generale, raggiunge percentuali altissime di diffusione in sottopopolazioni specifiche. Occorre notare che l’esplosione epidemiologica dei disturbi del comportamento alimentare si colloca su uno sfondo socio-antropologico che diviene catalizzatore di sindromi legate a particolari aspetti culturali cui il disagio psichico tende ad adattarsi (Gordon 1990).

Proprio l’incremento dell’impatto di questi disturbi nell’ambito di minoranze specifiche ha spinto i ricercatori a focalizzarsi sulla loro diffusione all’interno della comunità LGBT+. Una revisione degli studi in materia, pubblicata nel 2017, ha preso in esame oltre 3600 articoli su studi empirici condotti tra il 2011 e il 2016, con lo scopo di verificare una tesi molto chiara: una sensibile disparità statistica tra quelle che vengono definite minoranze sessuali e il resto della popolazione, per quanto riguarda l’incidenza di disturbi alimentari, disordini del comportamento alimentare e controllo della forma corporea.

L’analisi, condotta in prima istanza sui dati epidemiologici, ha messo in luce un distacco da 1 fino anche a 3 punti percentuali rispetto alla presenza di disturbi analoghi in tutte le ricerche sulla popolazione generale prese in esame. In particolare, i ragazzi identificati come sexual minority males (categoria che comprende un insieme di soggetti che, in risposta a questionari somministrati, si sono identificati come gay, bisex o gender non-conforming – quando la ricerca non avesse un focus specifico sulla questione di genere), emergono come principale categoria a rischio.

La letteratura scientifica a riguardo è già consistente e ha permesso di isolare due modelli teorici, intersecabili, per analizzare il problema: uno basato su fattori socioculturali e l’altro sul concetto di minority stress.

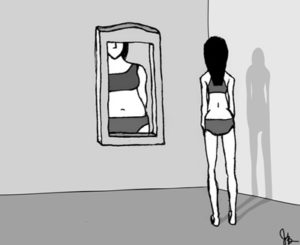

Il primo modello ha messo in luce come una buona parte delle persone appartenenti a minoranze sessuali sia maggiormente esposta a norme concernenti ideali estetici (mediati da tv, pubblicità e social network) e attribuisca una forte importanza a particolari attributi fisici e forme corporee, nonché una notevole tendenza all’auto-oggettivazione. Ad esempio, alcune ricerche hanno mostrato che, di fronte a immagini raffiguranti varie fisicità, ragazzi omosessuali identificassero come appropriate delle figure sensibilmente più minute rispetto a ragazzi eterosessuali (Williamson & Hartley, 1998) e manifestassero una maggiore discrepanza tra forma e percezione del proprio corpo (Siever, 1994). Interessante uno studio analogo condotto su donne lesbiche nel quale, non solo non si è osservata una discrepanza notevole rispetto alle donne eterosessuali, ma è emerso come l’insoddisfazione per il proprio corpo sia addirittura minore, portando all’ipotesi di studio che le norme sociali interiorizzate da queste comunità riguardo la corporeità siano più accoglienti (Alvy, Do lesbian woman have a better body image?, 2013).

Il primo modello ha messo in luce come una buona parte delle persone appartenenti a minoranze sessuali sia maggiormente esposta a norme concernenti ideali estetici (mediati da tv, pubblicità e social network) e attribuisca una forte importanza a particolari attributi fisici e forme corporee, nonché una notevole tendenza all’auto-oggettivazione. Ad esempio, alcune ricerche hanno mostrato che, di fronte a immagini raffiguranti varie fisicità, ragazzi omosessuali identificassero come appropriate delle figure sensibilmente più minute rispetto a ragazzi eterosessuali (Williamson & Hartley, 1998) e manifestassero una maggiore discrepanza tra forma e percezione del proprio corpo (Siever, 1994). Interessante uno studio analogo condotto su donne lesbiche nel quale, non solo non si è osservata una discrepanza notevole rispetto alle donne eterosessuali, ma è emerso come l’insoddisfazione per il proprio corpo sia addirittura minore, portando all’ipotesi di studio che le norme sociali interiorizzate da queste comunità riguardo la corporeità siano più accoglienti (Alvy, Do lesbian woman have a better body image?, 2013).

Il secondo modello si concentra su come l’esposizione prolungata a fattori di stress, quali vittimizzazione, discriminazione, bullismo e, non ultima, un’interiorizzazione dello stigma omofobico, siano strettamente correlati a un aumento vertiginoso del rischio di sviluppare disturbi alimentari, in particolare attraverso un preciso desiderio di controllo sul proprio corpo che produce e nutre un fortissimo stress autoindotto (Meyer, 2003).

Ancora pochi si rivelano essere gli studi su queste patologie con un focus particolare sulle persone trans, malgrado dati a riguardo siano ricavabili dai lavori riguardanti la comunità LGBT+. Una ricerca dell’Università del Connecticut pubblicata nel 2017, tuttavia, si è dedicata con attenzione alla profilazione del rischio d’insorgenza tra persone trans tra i 14 e i 25 anni. L’ipotesi di partenza ha preso le mosse dall’incidenza di comportamenti volti al controllo della forma corporea, rilevando come il rapporto con l’alimentazione potesse essere utilizzato allo scopo di avvicinare il proprio aspetto a quello del genere con cui ci si identifica.

Partendo dal presupposto che non esiste una cura efficace o un trattamento risolutivo per quanto riguarda i disturbi alimentari, per lo più affrontati in ambito psichiatrico con antidepressivi (utili ad attenuare alcuni sintomi) e terapia psicologica, l’unico campo di battaglia valido per arginare il fenomeno sembra essere quello della prevenzione.

Di fortunata applicazione per la comunità LGBT+ sembra essere il Pride Body Project (elaborato sulla base del quasi omonimo Body Project, rivolto principalmente a donne eterosessuali), un progetto consistente nella selezione, mediante questionari, di una serie di soggetti idonei e a rischio, inseriti in gruppi di lavoro, lezioni dedicate e confronti personali, in un percorso sul lungo termine seguito da specialisti. Malgrado si tratti di attività ancora molto limitate geograficamente e poco applicate, i primi risultati sembrano indicare un’efficacia quantomeno per la diminuzione dell’insorgenza di disturbi dell’alimentazione, suggerendo che la prevenzione possa essere la direzione giusta.

pubblicato sul numero 42 della Falla, febbraio 2019

Perseguitaci