IL CASO ELEANOR RYKENER, DONNA TRANS NELLA LONDRA DEL TARDO MEDIOEVO

Agli inizi del 1395, un caso singolare si presenta di fronte al sindaco di Londra John Fressh e al suo concilio. Il manoscritto conservato nei registri del comune riporta l’arresto nel dicembre dell’anno precedente di due uomini, accusati di sodomia, «illud vitium detestabile», quel vizio detestabile. Tuttavia lo stesso manoscritto riporta una vicenda difficilmente riducibile a uno dei più o meno comuni casi di sodomia: le autorità che interrogano le persone coinvolte e stilano il documento sembrano riflettere varie perplessità.

La prima tra queste è che a giungere di fronte al sindaco, in qualità di imputata sia una donna, Eleanor Rykener, che, assegnata maschio alla nascita, lascerà una lunga e articolata testimonianza fondamentale per interpretare la condizione di una donna trans nella Londra del Tardo Medioevo. «Se Elianoram nominans» (che si fa chiamare Eleanor), riporta a varie riprese il manoscritto – in un latino talvolta incerto nell’attribuzione di generi e pronomi – come fondamentale dichiarazione di Eleanor circa la sua identità di genere. Il resto della confessione riguarda alcune parti della sua vita, dagli spostamenti nell’Inghilterra meridionale, ai rapporti personali, fino alle professioni che ha svolto – per noi di particolare importanza. È fondamentale notare come il Tardo Medioevo agisca in maniera molto più severa e ferrea, anche rispetto a pochi secoli prima, nel separare e inquadrare i ruoli di genere, stabilendo divisioni rigide in termini di vita sociale, vestiario, religione e modo di performare la religiosità, posizioni sessuali e ovviamente professioni.

La prima tra queste è che a giungere di fronte al sindaco, in qualità di imputata sia una donna, Eleanor Rykener, che, assegnata maschio alla nascita, lascerà una lunga e articolata testimonianza fondamentale per interpretare la condizione di una donna trans nella Londra del Tardo Medioevo. «Se Elianoram nominans» (che si fa chiamare Eleanor), riporta a varie riprese il manoscritto – in un latino talvolta incerto nell’attribuzione di generi e pronomi – come fondamentale dichiarazione di Eleanor circa la sua identità di genere. Il resto della confessione riguarda alcune parti della sua vita, dagli spostamenti nell’Inghilterra meridionale, ai rapporti personali, fino alle professioni che ha svolto – per noi di particolare importanza. È fondamentale notare come il Tardo Medioevo agisca in maniera molto più severa e ferrea, anche rispetto a pochi secoli prima, nel separare e inquadrare i ruoli di genere, stabilendo divisioni rigide in termini di vita sociale, vestiario, religione e modo di performare la religiosità, posizioni sessuali e ovviamente professioni.

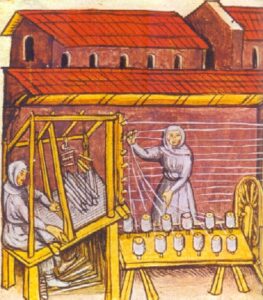

Nella vita di Eleanor, l’apprendistato come ricamatrice a Londra presso una certa Elizabeth Brouderer, il lavoro come ricamatrice a Oxford e quello come barista (più precisamente il ruolo della donna che versava da bere dal bancone) alle dipendenze di John Clerk in una cittadina nella stessa provincia, oltre alla professione (che esercita in maniera più o meno indipendente) come sex worker sono, infatti, prove evidenti di come vivesse socialmente in un ruolo percepito allora come prettamente ed esclusivamente femminile. A ciò si accompagnano le reiterazioni nel documento di formule quali «ut cum muliere» (come con una donna) e «modo muliebri» (in modo femminile) quando si trova a parlare dei rapporti sessuali che intratteneva con i clienti e più in generale nel suo presentarsi socialmente.

La linea che separa l’anacronismo dalla cancellazione delle identità trans, specialmente per quanto riguarda periodi oggi culturalmente lontani da noi e soprattutto che scarseggiano solitamente in termini di fonti, può essere molto sottile, tuttavia il caso di Eleanor Rykener sembra presentare elementi più che sufficienti per un’analisi che prenda in considerazione la sua identità di donna trans e la percezione sociale della stessa. È invece sintomatico il fatto che, dal ritrovamento della confessione di Eleanor negli anni ’90 da parte di Ruth Karras, gli storici abbiano spesso trattato la sua vicenda di vita e il suo processo come un caso di prostituzione e travestitismo maschile, restii a considerare la possibilità di un’esistenza trans in periodo medievale. Tuttavia è proprio immergendo le parole dettate da Eleanor nel suo specifico contesto storico, estremamente rigido nella divisione dei ruoli e genderizzato, che appare contraddittorio e fallace non considerare una lettura della sua vita come donna trans.

La linea che separa l’anacronismo dalla cancellazione delle identità trans, specialmente per quanto riguarda periodi oggi culturalmente lontani da noi e soprattutto che scarseggiano solitamente in termini di fonti, può essere molto sottile, tuttavia il caso di Eleanor Rykener sembra presentare elementi più che sufficienti per un’analisi che prenda in considerazione la sua identità di donna trans e la percezione sociale della stessa. È invece sintomatico il fatto che, dal ritrovamento della confessione di Eleanor negli anni ’90 da parte di Ruth Karras, gli storici abbiano spesso trattato la sua vicenda di vita e il suo processo come un caso di prostituzione e travestitismo maschile, restii a considerare la possibilità di un’esistenza trans in periodo medievale. Tuttavia è proprio immergendo le parole dettate da Eleanor nel suo specifico contesto storico, estremamente rigido nella divisione dei ruoli e genderizzato, che appare contraddittorio e fallace non considerare una lettura della sua vita come donna trans.

Le stesse autorità presenti in quel giorno del 1395 percepivano la difficoltà del considerare Eleanor come uomo. Il manoscritto non presenta traccia della condanna: per quanto questo non possa essere segno della sua assoluzione, vale la pena di considerare l’ipotesi proposta da Karras e Boyd per cui la posizione di Eleanor, proprio a causa del suo essere trans, sfuggisse alla legge della Londra del tardo XIV secolo, non riuscendo né a rientrare nella categoria di sodomita (per cui solitamente venivano condannati gli uomini che avevano un ruolo penetrativo, da lei più volte negato), né tuttavia in quello di prostituta, professione che all’epoca era «intimamente legata alla femminilità» (Karras) – cosa che prevedrebbe, per quanto in maniera implicita, un suo riconoscimento legale in quanto donna.

L’interpretazione di questo passaggio appare fondamentale non solo per rivendicare l’esistenza di esperienze trans in un passato storico diverso dal nostro, ma anche per comprendere come queste esperienze interferissero e si intersecassero con la realtà sociale e politica in cui vivevano. In questo senso è non solo legittimo ma necessario pretendere una rilettura dei vari periodi storici prevedendo l’esistenza trans: rilettura che ci preveda come attor*, non solo allo scopo di costruire una storia delle nostre identità ma anche per contribuire alla comprensione del passato stesso in cui nei secoli abbiamo vissuto e operato.

Immagine 2 da findingeleanorrykener.home.blog

Perseguitaci