Le donne nella Resistenza italiana e la ricostruzione del loro ruolo

Per troppo tempo la Resistenza è stata ridotta a guerriglia partigiana condotta da combattenti uomini. Una semplificazione, necessaria alla mitopoiesi di una guerra di liberazione riconducibile agli schemi degli eserciti nazionali. E invece la Resistenza è stata tanto altro, non solo con una forte partecipazione delle donne ma con una centralità della loro iniziativa sociale e politica oltreché bellica. Che poi tutto ciò sia stato taciuto per decenni, fa parte della storia di una società che non si è liberata del tutto del retaggio del fascismo e ancor meno della vecchia società patriarcale, precedente alla prima guerra mondiale. Ovvero, mentre i politici e gli intellettuali della Resistenza spiegavano che liberarsi dal fascismo non poteva significare il mero ritorno all’Italia liberale prefascista, ma che sarebbe stato necessario un profondo rinnovamento sociale, non ci si rendeva conto che si stava continuando a presidiare la continuità degli antichi rapporti patriarcali.

Per molti aspetti, sono le donne a rappresentare la più radicale e intransigente opposizione al fascismo, perché per loro l’ideologia mussoliniana si era manifestata come una riscrittura moderna della primazia maschile in chiave totalitaria dopo la crisi della Grande Guerra, dalla quale il patriarcato era uscito in profonda crisi: il virilismo fascista.

L’inizio della Resistenza costituì un punto di svolta: per alcune, la possibilità di agire il proprio antifascismo a lungo maturato; per altre, la presa di coscienza di quale fosse la consistenza del fascismo e lo schierarsi contro. Per le donne, l’antifascismo fu «esistenziale» e si manifestò come «resistenza civile», attraverso la non collaborazione e il sabotaggio.

Nel clima di restaurazione che il fascismo aveva imposto, la donna doveva stare in casa, dedita alle occupazioni muliebri, ma il moderno totalitarismo le affidava anche un ruolo pubblico, essere parte del regime come produttrice di nuovi italiani per il quale ruolo doveva essere sana e forte, di qui le manifestazioni ginniche e l’istituzione dell’Opera maternità e infanzia.

Il nesso nazione, razza e virilismo era stretto tanto sul piano ideologico quanto su quello politico e normativo. Basti citare, per la sua centralità nella storia del regime fascista, il filosofo Giovanni Gentile, autore del Manifesto degli intellettuali fascisti e presidente dell’Istituto nazionale di cultura fascista: «Nella famiglia la donna è del marito, ed è quel che è in quanto è di lui».

Con l’8 settembre 1943, l’occupazione tedesca e il tracollo dell’esercito italiano, la prima forma della Resistenza italiana è opera delle donne, con l’aiuto ai militari sbandati e in fuga, ai quali fornivano abiti civili, nascondendone le uniformi – e talora le armi – e sfamandoli. Un enorme lavoro di cura che sottrasse decine di migliaia di giovani uomini alla cattura, un «maternage di massa» (Anna Bravo) come opposizione al fascismo e al nazismo. Allora le donne si trovarono a decidere, da sole, da che parte stare, nonostante la lunga e pervasiva educazione di regime alla subalternità.

La scelta non è avvenuta in un solo momento, a seconda delle persone e delle situazioni essa si compì in fasi diverse dell’occupazione. E, occorre aggiungere, non si trattò di una scelta non formulata una volta per tutte, ma che continuamente si rinnovava in condizioni via via più difficili.

Nei venti mesi di occupazione e di dominio della Germania nazista e della repubblica neofascista italiana, le donne godevano della condizione di potersi spostare, ciò che era precluso agli uomini, i quali dovevano indossare un’uniforme ed essere parte delle formazioni militari o darsi alla macchia. Inoltre, i fascisti non potevano concepire una donna come nemico di guerra. Essa era essere inferiore, destinata a esser subordinata a un uomo, non era facile immaginarla come un nemico. La guerra la facevano gli uomini, era la massima espressione della virilità, non poteva appartenere alle donne. Anche questo è stato un vantaggio messo a disposizione della lotta. Era normale che le donne circolassero per le strade di città e di campagna con le sporte, attività normale e innocua, ma spesso si trattava di trasporti di armi, di stampa clandestina o di ordini del Comitato di Liberazione Nazionale (Cln), sotto uno strato di verdure. O ancora, la possibilità di circolare consentiva di preparare e realizzare attentati. Ma, in caso di cattura, le donne pagavano un prezzo più alto, andavano incontro quasi sempre alla tortura perché ribelli non solo politiche, ma alla loro stessa natura di donna così come il regime l’aveva concepita.

Nel novembre 1943 si formarono i Gruppi di Difesa della Donna (Gdd), il cui documento costitutivo invitava le donne a partecipare alla lotta per liberare il Paese dai nazifascisti e a rivendicare il diritto al lavoro e al salario in nome di una nuova vita politica e sociale. Tale documento si rivolgeva a donne «di ogni ceto sociale […], di ogni fede religiosa, di ogni tendenza politica», che volessero sostenere i «combattenti per la libertà. In diversi casi, dall’impegno nei Gdd si passava alla partecipazione diretta alla guerra partigiana. Le donne non furono solo staffette, a parte la genericità riduttiva del termine. Certo, potendosi spostare, furono essenziali nei collegamenti, ma per decenni, nell’Italia repubblicana, è stato eluso il tema delle partigiane combattenti e delle resistenti impegnate in ruoli politici, che inquietava una società intrisa di stereotipi per i quali il combattente, così come il politico, era maschio. Un mancato riconoscimento che si riscontra nel dato formale delle decorazioni al valor militare erogate nel dopoguerra: solo 19 medaglie d’oro (delle quali 12 alla memoria) e 18 d’argento.

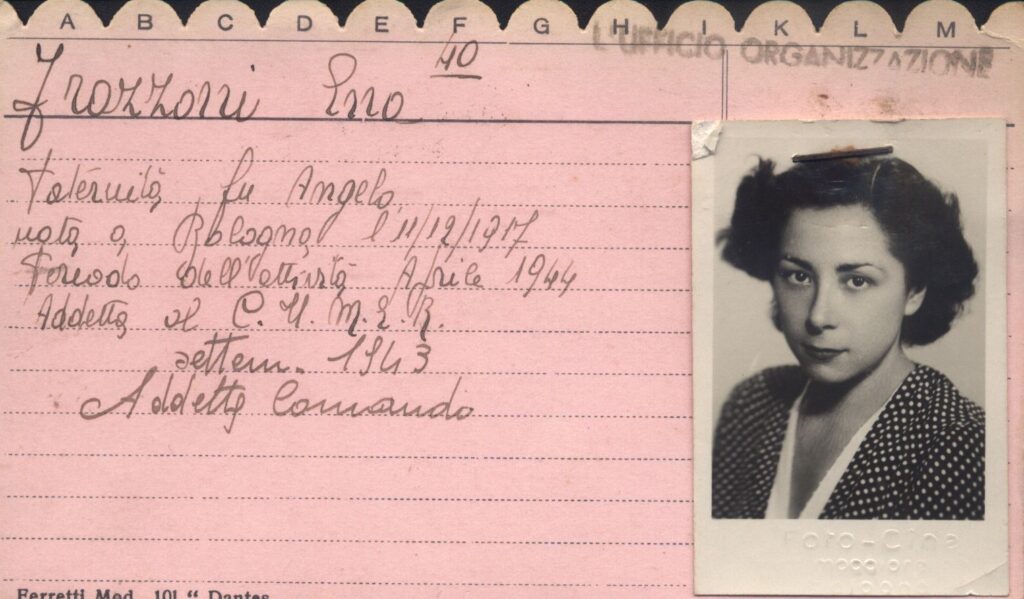

Tra le donne combattenti, forse la più nota è Carla Capponi, nella formazione partigiana dei Gap di Roma; tra le politiche, Gisella Floreanini fu la prima donna ministra in Italia, nel governo della Repubblica partigiana dell’Ossola (9 settembre-23 ottobre 1944). Ma si possono citare anche, oltre alla notissima Irma Bandiera, due donne bolognesi: Ena Frazzoni “Nicoletta” e Penelope Veronesi “Lucia”. La prima fu responsabile dell’organizzazione del Cumer (Comando unico militare Emilia-Romagna) di cui era comandante Ilio Barontini; la seconda, dirigente dei Gdd, organizzava e guidava manifestazioni di donne in piena occupazione tedesca. Per restare in Emilia, è bolognese la prima donna in Italia fucilata in quanto partigiana, Edera De Giovanni.

È difficile ricostruire i numeri della partecipazione femminile alla Resistenza, molte donne, a fine guerra, non hanno nemmeno pensato a chiedere un riconoscimento; molte, impegnatesi come e spesso più di tanti uomini, non compaiono negli elenchi dei partigiani, semplicemente avevano fatto ciò che era necessario, ciò che sentivano di dover fare, per nulla interessate a diplomi e medaglie.

I pregiudizi maschili, inevitabilmente presenti anche nel mondo della Resistenza, continuarono a lungo nel dopoguerra. Forse si può far risalire l’inizio di una nuova fase alla costruzione partecipata di un particolare monumento aperto, come quello che ricorda le 128 partigiane bolognesi uccise, realizzato nel 1975. Non a caso, in quel torno d’anni in cui si manifestava con più forza l’assalto perturbatore del femminismo al vecchio mondo…

L’immagine in evidenza e la prima in interno raffigurano Luisa Juna Urbani: da “Partigiani di Asiago”

Immagini nell’interno da “Storia e memoria di Bologna”

Perseguitaci