FANTASMI E ATTUALITÀ DI MARIO MIELI

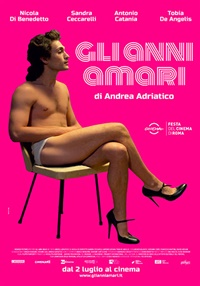

Nel trovare il mio nome tra i ringraziamenti speciali in coda al film Gli anni amari di Andrea Adriatico, molte compagne, compagni, amiche e conoscenti mi hanno chiesto se vi avessi collaborato. La domanda è diventata talmente insistente, e la comparsa del mio nome così fuorviante, che mi è sembrato sia giunto il momento di esprimermi pubblicamente al riguardo. Nelle fasi preparatorie al film il regista mi aveva chiesto un’intervista; dal momento che la richiesta non fu accompagnata da una condivisione chiara e aperta del progetto del film, non mi sentii di rilasciarla.

Nel trovare il mio nome tra i ringraziamenti speciali in coda al film Gli anni amari di Andrea Adriatico, molte compagne, compagni, amiche e conoscenti mi hanno chiesto se vi avessi collaborato. La domanda è diventata talmente insistente, e la comparsa del mio nome così fuorviante, che mi è sembrato sia giunto il momento di esprimermi pubblicamente al riguardo. Nelle fasi preparatorie al film il regista mi aveva chiesto un’intervista; dal momento che la richiesta non fu accompagnata da una condivisione chiara e aperta del progetto del film, non mi sentii di rilasciarla.

Come dice Stefano Casi in uno scambio con Paolo Rumi del settembre passato su Facebook, «il film non è un documentario» ma «una fiction», il che a suo dire significa: «lo sguardo di autori contemporanei su un evento o un personaggio del passato». E di pura fiction effettivamente si tratta. Avevo infatti chiesto al regista Andrea Adriatico di inserire nei titoli di coda la frase abituale: «Questo film è frutto di una interpretazione libera di avvenimenti, racconti, persone e relazioni», in maniera che il pubblico, soprattutto quello che di Mieli ha appena sentito parlare, fosse orientato onestamente. Ma non mi sembra, a meno che mi sia sfuggito, che questo sia avvenuto.

Del film ripeto qui quel che ho detto ad Adriatico quando mi ha gentilmente invitato a vederlo, incompiuto, in anteprima: che avrebbe fatto inorridire Mario, dal momento che è difficile immaginare qualcosa di più distante dal suo stile, dal suo gusto, dalla sua battaglia e dal suo disprezzo per il conformismo benevolo e integrativo che circonda la questione trans*. Quanto a me, ho trovato il film talmente artefatto e lontano dalla realtà vissuta e condivisa con Mario, dai luoghi, dalla famiglia e dai sentimenti con lui abitati, che mi è parso di assistere alla storia di uno sconosciuto, quella di un personaggio effimero, un po’patetico e molto manierato, per il quale non ho provato emozione e che non ha evocato in me alcuna concreta memoria – a parte l’improvvisa gioia di vedere su grande schermo il viso di Mario nei due spezzoni documentari inseriti. Tuttavia, in un contesto talmente estraneo ai fatti, essi più che altro dichiarano l’abisso tra realtà e finzione, tra la voce di Mario e quella di coloro che si immaginano di rappresentarlo. Un abisso che, come Gigi Malaroda ha osservato, si presta tuttavia anche a seri fraintendimenti, dal momento che trasforma, per esempio, l’autenticità dell’intervento di Mieli all’Alfa Romeo di Arese (uno dei fulcri della battaglia operaia di quegli anni), e che fu espressione di un attivismo etnografico centrato su un’etica del dialogo, della provocazione nella condivisione e dell’incontro nella differenza, in una sceneggiata da starlette RAI che sembra deridere la differenza di classe e sindacare sull’arretratezza operaia. Nulla di più lontano dalle convinzioni di Mario, che con i compagni operai si confrontava nei gruppi di autocoscienza o nelle saune o sui marciapiedi, che avanzava nella realtà mettendosi sempre in causa in prima istanza e che aborriva la logica della società dello spettacolo tessuta dalla realtà neoliberale, dove il brillare si traduce in prevaricare, inculcare, alienare e occultare.

Del film ripeto qui quel che ho detto ad Adriatico quando mi ha gentilmente invitato a vederlo, incompiuto, in anteprima: che avrebbe fatto inorridire Mario, dal momento che è difficile immaginare qualcosa di più distante dal suo stile, dal suo gusto, dalla sua battaglia e dal suo disprezzo per il conformismo benevolo e integrativo che circonda la questione trans*. Quanto a me, ho trovato il film talmente artefatto e lontano dalla realtà vissuta e condivisa con Mario, dai luoghi, dalla famiglia e dai sentimenti con lui abitati, che mi è parso di assistere alla storia di uno sconosciuto, quella di un personaggio effimero, un po’patetico e molto manierato, per il quale non ho provato emozione e che non ha evocato in me alcuna concreta memoria – a parte l’improvvisa gioia di vedere su grande schermo il viso di Mario nei due spezzoni documentari inseriti. Tuttavia, in un contesto talmente estraneo ai fatti, essi più che altro dichiarano l’abisso tra realtà e finzione, tra la voce di Mario e quella di coloro che si immaginano di rappresentarlo. Un abisso che, come Gigi Malaroda ha osservato, si presta tuttavia anche a seri fraintendimenti, dal momento che trasforma, per esempio, l’autenticità dell’intervento di Mieli all’Alfa Romeo di Arese (uno dei fulcri della battaglia operaia di quegli anni), e che fu espressione di un attivismo etnografico centrato su un’etica del dialogo, della provocazione nella condivisione e dell’incontro nella differenza, in una sceneggiata da starlette RAI che sembra deridere la differenza di classe e sindacare sull’arretratezza operaia. Nulla di più lontano dalle convinzioni di Mario, che con i compagni operai si confrontava nei gruppi di autocoscienza o nelle saune o sui marciapiedi, che avanzava nella realtà mettendosi sempre in causa in prima istanza e che aborriva la logica della società dello spettacolo tessuta dalla realtà neoliberale, dove il brillare si traduce in prevaricare, inculcare, alienare e occultare.

Secondo Stefano Casi nel dialogo sopracitato, l’intento del film era quello d’essere «fedeli alla persona, non al personaggio né all’icona». Se è vero che il ritorno a Mieli in Italia (ma per fortuna non all’estero) si scontra con quella che Laura Schettini ha giustamente qualificato come una mitologia, il muro sordo della mitologia che silenzia invece di dipanare, è anche vero che la convinzione, forse lealmente ingenua, che il film esprima una «fedeltà alla persona» lascia davvero a bocca aperta. Gli autori, presi forse dalla ricerca di elementi pruriginosi per allettare il grande pubblico, da immaginari estetizzanti alla Guadagnino o dai ricordi delle proprie zie, hanno ascoltato troppi individui abbagliati dalle loro proiezioni sul personaggio – e ignorato fonti essenziali e pertinenti. Non hanno forse letto o inteso l’opera della persona che hanno voluto rappresentare, se pure in buona fede. Il punto è che, come per altri pensatori e attivisti, la persona non si distingue dall’opera. Mieli ha dedicato la sua vita all’opera e non ha mai cessato di scriverla, politicamente ed eticamente, fino alla fine. Ma non leggerla e non studiarla, non apprezzarne le sfaccettature – e innanzitutto il fatto che si iscrive in un momento storico preciso (tutto da dichiarare, rappresentare e definire, aspetto che il film ignora) e che ha tracciato l’archeologia di questioni che continuano a travagliarci e dividerci, qui completamente taciute – significa non avere idea alcuna della persona. Per la persona Mario Mieli, il circuito esperienza/stile/scrittura/sperimentazione era il fulcro, ed è intorno a questo che si sono intessute le sue relazioni affettive, familiari e non, il suo progetto di vita e di morte. Non prenderlo in considerazione è ricadere appunto nella banalità o nella mitologia, ma questa volta noiosa, da caricatura e da cartolina, con sottofondo il bla bla dei cosiddetti amici (negli anni, ho incontrato decine e decine di persone che si sono dichiarate amiche di Mario, compresi coloro che lui mi diceva detestare e che poi si sono inventati, da bravi rapaci, carteggi inesistenti e perduti) o di quei pochissimi che, appunto perché vicini e presi a sopportarne le paturnie, del suo progetto di vita e di lavoro hanno capito pressoché nulla.

Secondo Stefano Casi nel dialogo sopracitato, l’intento del film era quello d’essere «fedeli alla persona, non al personaggio né all’icona». Se è vero che il ritorno a Mieli in Italia (ma per fortuna non all’estero) si scontra con quella che Laura Schettini ha giustamente qualificato come una mitologia, il muro sordo della mitologia che silenzia invece di dipanare, è anche vero che la convinzione, forse lealmente ingenua, che il film esprima una «fedeltà alla persona» lascia davvero a bocca aperta. Gli autori, presi forse dalla ricerca di elementi pruriginosi per allettare il grande pubblico, da immaginari estetizzanti alla Guadagnino o dai ricordi delle proprie zie, hanno ascoltato troppi individui abbagliati dalle loro proiezioni sul personaggio – e ignorato fonti essenziali e pertinenti. Non hanno forse letto o inteso l’opera della persona che hanno voluto rappresentare, se pure in buona fede. Il punto è che, come per altri pensatori e attivisti, la persona non si distingue dall’opera. Mieli ha dedicato la sua vita all’opera e non ha mai cessato di scriverla, politicamente ed eticamente, fino alla fine. Ma non leggerla e non studiarla, non apprezzarne le sfaccettature – e innanzitutto il fatto che si iscrive in un momento storico preciso (tutto da dichiarare, rappresentare e definire, aspetto che il film ignora) e che ha tracciato l’archeologia di questioni che continuano a travagliarci e dividerci, qui completamente taciute – significa non avere idea alcuna della persona. Per la persona Mario Mieli, il circuito esperienza/stile/scrittura/sperimentazione era il fulcro, ed è intorno a questo che si sono intessute le sue relazioni affettive, familiari e non, il suo progetto di vita e di morte. Non prenderlo in considerazione è ricadere appunto nella banalità o nella mitologia, ma questa volta noiosa, da caricatura e da cartolina, con sottofondo il bla bla dei cosiddetti amici (negli anni, ho incontrato decine e decine di persone che si sono dichiarate amiche di Mario, compresi coloro che lui mi diceva detestare e che poi si sono inventati, da bravi rapaci, carteggi inesistenti e perduti) o di quei pochissimi che, appunto perché vicini e presi a sopportarne le paturnie, del suo progetto di vita e di lavoro hanno capito pressoché nulla.

Evidentemente, l’interpretazione riflette l’anima dell’interprete. Alcuni caritatevoli dicono: ma che ben venga un film su Mario, per falso, caricaturale e brutto che sia, purché si parli di lui. A parte l’occasione veramente sprecata, di questa pretesa non sono così convinta. Nel mondo in cui siamo calati, dove lo spettacolo è al contempo «il risultato e il progetto del modo di produzione esistente», come Debord giustamente si esprime, e dove la pandemia mediatica fa sì che tutte le opinioni risultino buone – senza distinzione tra pettegolezzi, idee e fatti – e si abbraccino solo informazioni che confermano credenze già solidificate, un mondo dove l’ignoranza, per riassumerla con Nichols, «è diventata una virtù», allora la mancanza di filologia, di studio e di comprensione si traduce in pura complicità con un sistema di cui si è tanto gli schiavi quanto gli artefici. I risultati purtroppo sono dell’ordine di una trasmissione delle stesse menzogne. Non sono neppure certa che questo faccia vendere qualche libro di Mieli in più, e che l’obiettivo del film dichiarato da Casi, «attivare qualche curiosità, che porti il pubblico a volerne sapere di più, ad approfondire, a farsi domande», abbia qualche riuscita. Ci sarebbero forse voluti il coraggio, l’acutezza psicologica e la raffinatezza di un Garrone per fare dell’interpretazione di una figura così intensa e variegata una fiction visionaria (se di fiction doveva trattarsi) che echeggiasse qualcosa di una realtà reale e radicale, senza trasformarne la dirompenza nel piattume di una farsa borghese.

Evidentemente, l’interpretazione riflette l’anima dell’interprete. Alcuni caritatevoli dicono: ma che ben venga un film su Mario, per falso, caricaturale e brutto che sia, purché si parli di lui. A parte l’occasione veramente sprecata, di questa pretesa non sono così convinta. Nel mondo in cui siamo calati, dove lo spettacolo è al contempo «il risultato e il progetto del modo di produzione esistente», come Debord giustamente si esprime, e dove la pandemia mediatica fa sì che tutte le opinioni risultino buone – senza distinzione tra pettegolezzi, idee e fatti – e si abbraccino solo informazioni che confermano credenze già solidificate, un mondo dove l’ignoranza, per riassumerla con Nichols, «è diventata una virtù», allora la mancanza di filologia, di studio e di comprensione si traduce in pura complicità con un sistema di cui si è tanto gli schiavi quanto gli artefici. I risultati purtroppo sono dell’ordine di una trasmissione delle stesse menzogne. Non sono neppure certa che questo faccia vendere qualche libro di Mieli in più, e che l’obiettivo del film dichiarato da Casi, «attivare qualche curiosità, che porti il pubblico a volerne sapere di più, ad approfondire, a farsi domande», abbia qualche riuscita. Ci sarebbero forse voluti il coraggio, l’acutezza psicologica e la raffinatezza di un Garrone per fare dell’interpretazione di una figura così intensa e variegata una fiction visionaria (se di fiction doveva trattarsi) che echeggiasse qualcosa di una realtà reale e radicale, senza trasformarne la dirompenza nel piattume di una farsa borghese.

È sorprendente che Casi si stupisca del fatto che «l’astio violento contro il film» sia arrivato da* attivist*. Quest’astio non l’ho incontrato, ma un certo orrore sì. Forse Casi non si rende conto che questi attivisti il pensiero e l’opera di Mario li studiano per davvero e li conoscono bene, che ne sono marcati dal di dentro, compresi i giovanissimi sul campo, e che la persona la conoscono altrettanto bene, dal momento che Mario ha lasciato documenti e testimonianze che restituiscono tutta la complessità di una voce potente, attualissima e futuristica – zittita dall’interpretazione del film. La pacca sulla spalla del gay buono, la macchietta prefabbricata e stereotipata depurata dalle convinzioni politiche o dall’impegno contro il revisionismo del movimento, dall’urgenza della critica di un sistema di cui si sente il frutto, non può che offendere. Essa svuota, tra l’altro, tutta l’intensità affettiva e creativa, tutta la generosità, che sono così profondamente caratteristiche della persona e dello stile di Mario.

Quello tra Mieli e Adriatico è un incontro mancato, almeno per il momento. Ma che probabilmente non smetterà di mancare, visto che marciano su binari radicalmente separati. Quello di un regista che sembra genuinamente credere all’importanza di confezionare per il grande pubblico il lato “umano” della questione gay e avere il benestare della sciuretta a cena col massone, e quello di un attivista che aborre integrazione e riformismo e non smette di denunciare la tendenziosità consumistica della benevolenza omosessuale o identitaria. Perché per Mario questo film sarebbe risultato reazionario, un contributo alla logica del sistema che non ha smesso di combattere.

C’è da chiedersi in che misura gli autori siano a conoscenza delle dure critiche di Mieli al paternalismo e alla misoginia gay, nonché all’esibizionismo e all’arroganza che le accompagnano e che spesso si sposano con la logica dello spettacolo. Come mi sono espressa altrove, a Mario premevano immensamente tanto sincerità quanto serietà, due facce di una stessa medaglia etica e politica. Serietà è conoscere, studiare, esser precisi; è non smettere di aprirsi all’alterità, alla diversità, così come alla donna in sé, confrontando le proprie censure e la propria ignoranza, il proprio fallocratismo (qualsiasi sia la scelta di genere), le proprie derive integrative. Va aggiunto che la sua traiettoria esistenziale, che l’ha condotto alle esperienze schizofreniche e a certo misticismo, era incessante e coraggiosa maniera di tastare il terreno di un godimento altro, che frantumasse la monocromia fallica del potere.

E questo, noia del film a parte. Come Fiammetta Santini si è espressa (cugina, lei sì amica di Mario durante l’intera vita), «bisogna proprio impegnarsi per fare un film su Mario che risulti persino noioso». Con una vita brillante, spudorata, tragica, affettuosa e sperimentale come la sua, anche in versione macchietta, per farne un film noioso bisogna mettercela proprio tutta.

Un consiglio: leggere La gaia critica. Attentamente.

New York, 27 dicembre 2020

Immagini nel testo da mymovies.it e da quinlan.it

Perseguitaci