«E come coniugate insieme la sensibilizzazione sulla malattia, sull’essere lesbiche e sul veganesimo?»

«Ci viene naturale: è proprio questo il femminismo intersezionale!»

Quando mi è stato risposto così a una domanda che, tra l’altro, ritenevo potesse aprire un interessante quadro di discussione, ho sentito un po’ di disagio. Se è normale che l’attivismo, così come la politica, rimescoli termini e dia loro nuove prospettive di impiego, mai come oggi con l’intersezionalità sto assistendo a un furto più plateale e pericoloso.

Ho sentito gruppi e collettivi di artist* proclamarsi intersezionali, un blog con questo nome è nato con l’obiettivo di «dare spazio e voce a diverse realtà e associazioni», addirittura una sfilata di moda è stata definita «piena di intersezionalità, non solo nell’identità ma anche nella creatività».

Abbiamo davvero capito che cosa sia questa intersezionalità? La convinzione più comune è che sia un’arma da brandire, quella più dannosa che sia un aggettivo radical left per indicare che ci si occupa di tante cose. Peccato che quasi sempre si dimentichino i due punti fermi che presuppongono l’esistenza dell’intersezionalità: il femminismo e l’intrecciarsi di questioni di razza. Proviamo quindi a fare chiarezza, con lo scopo di non travisare un termine dal portato storico-sociale potente, ed evitare di depauperare ulteriormente la già martoriata classe delle donne nere.

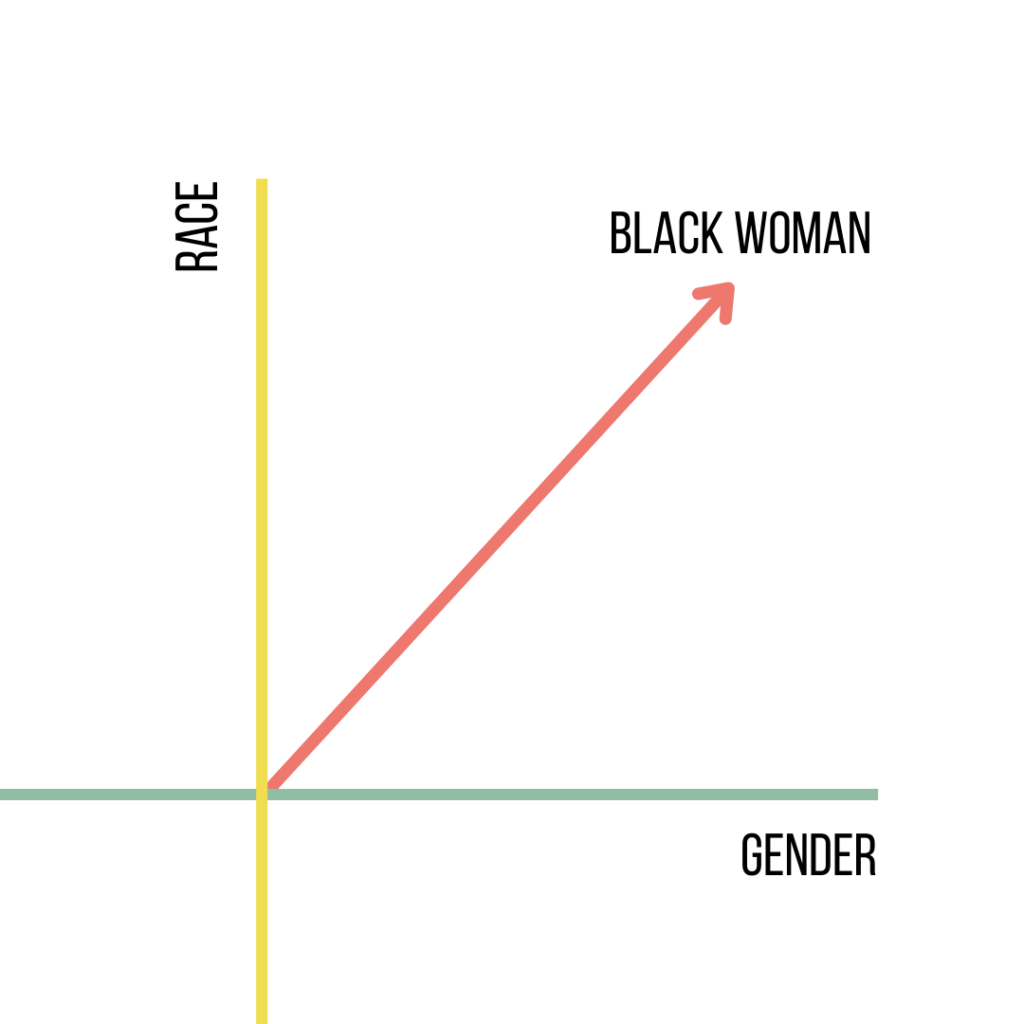

Kimberlé Crenshaw coniò il termine nel 1989, in un documento accademico, per evidenziare come le intersezioni tra diversi assi di oppressione creino livelli nuovi e diversi su cui indagare. Inizialmente il suo postulato serviva a dimostrare l’esistenza di pregiudizi e discriminazioni specifici per le donne nere, i quali non potevano essere risolti tenendo conto, alternativamente, della componente razziale o della componente di genere.

Il celebre DeGraffenreid v. General Motors fu uno dei casi portati a esempio: una cittadina americana aveva fatto causa alla GM sostenendo di essere discriminata in quanto donna nera. La GM non assumeva donne nere da più di dieci anni e, quelle poche assunte in precedenza, erano state tutte licenziate; vi erano, però, assunzioni di uomini neri e di donne bianche. DeGraffenreid perse la causa perché la Corte ritenne che non potesse esistere un motivo di discriminazione esplicitamente legato alle donne nere: una persona poteva essere discriminata per la razza o per il genere, ma non per la combinazione di entrambe le cose.

Crenshaw sviluppa quindi uno schema di pensiero che permette di inquadrare, e di conseguenza giudicare, l’intersezione tra due o più sistemi di oppressione: genere, razza, classe, orientamento sessuale e le altre categorie che compongono l’identità di una persona si influenzano simultaneamente tra di loro, creando situazioni uniche dal punto di vista della discriminazione.

La sua naturalmente non è un’intuizione uscita dal nulla, è piuttosto un’osservazione consapevole della realtà che attinge al pensiero femminista nero americano: prima di lei altre intellettuali avevano ampiamente lavorato sui rapporti che intercorrono tra diversi assi di oppressione, da Angela Davis a Audre Lorde, da bell hooks a Barbara Smith, risalendo fino all’antesignana Sojourner Truth, con il suo discorso Ain’t I a woman?.

Kimberlé Crenshaw

Si può dire, quindi, che l’intersezionalità nasce nei primi anni ’90 come concetto, ma il suo contenuto esisteva già nella teoria femminista nera. Contenuto che, già negli anni ’70, si arricchì dell’inclusione delle identità Lgbt+: Barbara Smith in particolare, con il collettivo da lei fondato Combahee River Collective, contribuì a sviluppare una critica femminista basata non solo su anticapitalismo e antirazzismo, ma includendo anche omofobia ed eteropatriarcato.

Recentemente, in Italia come nel resto del mondo occidentale, stiamo assistendo all’unione di forze tra le istanze Lgbtq+ e quelle delle persone con disabilità, l’ageismo è diventato nemico comune nelle nostre lotte, la grassofobia si sta finalmente mostrando in tutta la sua forza oppressiva, soprattutto sulle donne. Eppure secondo Carlos Moore, citato dalla femminista nera brasiliana Carla Akotirene, comparare il razzismo con la grassofobia o con il bullismo significa non considerare il razzismo come una struttura di dominazione esistente e documentata da quattromila anni.

Tuttavia, la fortuna dell’intersezionalità è stata fatta proprio con l’adattamento della cornice a tutte le disuguaglianze. Possiamo dunque usare il termine intersezionale allargandoci a tutti gli aspetti delle disuguaglianze o delle discriminazioni? Potenzialmente sì, il suo significante ce lo concede. Farlo, però, significa spogliare le femministe nere anche di questa analisi: appropriarsi culturalmente di un lavoro che a fatica si è fatto strada nel femminismo del Nord globale del XX secolo.

Non scrivo Nord globale a caso: agire in nome dell’intersezionalità necessita di conoscere il quadro geopolitico delle teorie e dei movimenti che attraversiamo. Una critica cui non si può obiettare nulla viene dalla prospettiva transnazionale, secondo la quale questo femminismo intersezionale di cui tanto ci riempiamo la bocca pone le sue basi sugli stessi sistemi di oppressione che pretende di criticare. Non serve una lente d’ingrandimento per notare che la maggior parte delle intellettuali che ricevono attenzione, le accademiche, le scrittrici, persino le attiviste di movimento (incluso l’italiano Non una di meno) appartengono alla categoria WEIRD (western, educated, industrialized, rich, democratic). È quindi il prodotto di una sola parte dell’universo femminile: quella più ristretta per numero, ma iper rappresentata a livello globale.

Consapevole io stessa che il pensiero del femminismo nero è stato prodotto per la maggior parte negli Stati Uniti e in Europa, ed è quindi manchevole del pensiero africano (ma anche in parte di quello latino, chicano e brasiliano), non mi sento a mio agio nel portare via, a coloro che in manifestazione chiamo “compagne”, questa parte di storia e di lotta. Una parte dove i miei privilegi mi distanziano anni luce da quelle voci che ancora stanno lottando per farsi ascoltare. Come mi ricorda Akotirene «i neo-colonizzatori accademici non possono accaparrarsi l’intersezionalità: non hanno l’autorità per dominare il punto di vista femminista Nero.»

È proprio nel mondo accademico che il concetto di intersezionalità ha iniziato a espandersi e modellarsi sulle istanze dei nuovi femminismi e qui arriviamo ad un altro punto dolente dell’abusivismo nel concetto intersezionale: il suo spostamento da un approccio descrittivo a quello prescrittivo.

Mentre il termine diventava talmente diffuso da guadagnarsi un posto nell’Oxford Dictionary, la stessa Crenshaw veniva più volte interrogata sulla valenza del termine nelle sue evoluzioni e ogni volta le sue risposte sottolineavano che l’intersezionalità deve essere considerata come una lente, un prisma, un framework.

Intersezionale, dunque, è una metodologia di analisi, non una dichiarazione d’intenti. Non è previsto che una persona sia intersezionale, di conseguenza non può esserlo un gruppo di persone, un’associazione, men che meno una sfilata di moda.

Non è nemmeno un contenitore di aggravanti: le differenze fisiche e sociali non sono addendi, pertanto l’approccio alla difesa dalle discriminazioni non può essere trattato come una somma. Se il termine intersezionale ha in sé qualcosa di chiaro e definito, è proprio nel suo significante: parliamo di qualcosa che si interseca a un’altra in un punto, rendendo quel punto causa dell’indistricabilità delle due questioni. Tant’è vero che da quel punto di incrocio dei due assi di oppressione ne esce una risultante: una condizione terza, che non può essere né dissezionata, né concepita come un elenco di condizioni sfavorevoli.

«Ognuno di noi è un potenziale concentrato di intersezionalità» dice un’attivista (non solo) transgender. Grammaticalmente o geometricamente parlando non ci sarebbe niente di male in questa frase: le intersezioni di una o più rette tra di loro possono essere molte e spesso possono passare attraverso lo stesso punto. Questa visione però alimenta la credenza che l’intersezionalità sia una somma o una gerarchia di oppressioni.

Ci sono termini più appropriati per descrivere la concomitanza di identità nella lente discriminatoria, come interrelazioni delle oppressioni, divari sociali multipli, determinazione reciproca, ibridazioni, oppressioni multiple: imparare a usarli, anziché ricondurre tutto a un termine ombrello brandito a guisa di spada, facilita la comprensione del nostro linguaggio, quotidiano e politico.

Se, infine, la prospettiva di un messaggio più chiaro non fosse sufficiente a cambiare vocabolario, potrebbe esserlo l’idea di fare lo stesso gioco del nemico. La distinzione tra il concetto originario di intersezionalità come lente e quello spicciolo di somma o elenco, potrebbe sembrare una una puntigliosità, ma è proprio in questa fessura che si fa strada l’insidioso pensiero di destra.

Già da qualche anno, intersectionality sembra essere la parola più temuta dai conservatori americani perché la concepiscono non più come una descrizione bensì come una prescrizione. Come fa notare la giornalista Jane Coaston, citando diversi articoli di stampo repubblicano, il pensiero conservatore crede non solo in una missione dell’intersezionalità – e già questo spostamento di prospettiva tradisce l’intuizione originale – ma addirittura che questa missione, lungi dal fornire uno strumento per smantellare diverse tipologie di oppressione, sia invece accanirsi contro chi non ne subisce nessuna.

Ben Shapiro, opinionista con il podcast più ascoltato in Usa quest’estate, sostiene che l’intersezionalità sia «una forma politica in cui il valore della tua opinione dipende dal numero di gruppi di vittime a cui appartieni». Sempre secondo questa teoria, chi non viene ascoltato è il povero maschio bianco etero, «l’uomo che tutti amano odiare».

Quando i nostri discorsi politici vengono cosparsi di intersezionalità con la stessa generosità del prezzemolo, chiediamoci con quanta consapevolezza lo facciamo.

Se depuriamo l’intersezionalità dagli assi di genere, situazione economica e orientamento sessuale, stiamo togliendo alle donne le basi su cui sono radicate le loro esistenze come secondo sesso.

Se tralasciamo la componente razziale, l’asse che maggiormente si interseca con quasi tutti gli altri nonché punto di partenza dell’intuizione, stiamo togliendo alle femministe nere il più potente strumento di analisi da loro creato.

E se concepiamo e diffondiamo l’idea che l’intersezionalità sia una somma – o una gerarchia – di oppressioni, rischiamo di usare gli stessi strumenti intellettivi della destra. E Gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone (Audre Lorde, 1979).

Perseguitaci