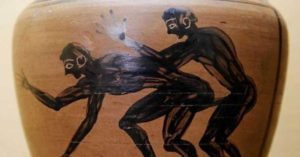

Ai tempi del cieco Omero e della divina Saffo si è soliti pensare che l’omosessualità fosse, non solo assolutamente libera da vincoli sociali, ma addirittura la prassi dominante, illustrata per altro da iconografie che mostrano signori barbuti (erastes) approcciare giovani glabri (eromenos). Ahimé, frocie nostalgiche dell’antica Grecia, potrebbe non essere proprio così!

Da un’analisi della studiosa Eva Cantarella emerge, infatti, un quadro un tantino più articolato. Di rapporti ce n’erano eccome, e più che dichiarati, si pensi a Patroclo e Achille (ebbene sì, malgrado la pellicola l’abbia taciuto, sentitevi liberi di immaginare Brad Pitt avvinghiato a Garrett Hedlund) oppure ad Armodio e Aristogitone, i tirannicidi la cui statua adornava l’agorà di Atene (un’antica coppia di socialiste!). Allora perché, dopo la morte di Patroclo, durante il profondissimo e inconsueto lutto di Achille, giunge la splendida Teti dall’Olimpo a incalzare il figlio dicendo che è ora che si prenda una moglie “com’è giusto che sia”?

Partendo dalla lettura dei graffiti di Thera, fino agli scritti dell’età dei lirici, sembra che l’atto sessuale omoerotico (di origine probabilmente iniziatica, come rito di passaggio verso l’età adulta) sia sempre stato vincolato da una rigidità di ruoli e tempistiche estremamente particolare: l’eromenos attraeva a sé, mediante la propria bellezza, le attenzioni dell’erastes (l’uomo all’apice della virtù) che fungeva da maestro del fanciullo in un atto paideutico che comprendeva anche biblici rapporti. Di quale genere questi fossero, per quanto l’iconografia sia abbastanza pudìca, ci parlano diffusamente diversi poeti: “Oro e Càriti d’olio dolcissimo ti unsero, culo / e tu togli persino ai vecchi il sonno”; “quei sedici anni, il tempo fatale – insieme recando / grazie piccole e grandi, d’ogni sorta, / nella lettura quel miele di voce, quei baci alle labbra / quel pigliarselo dentro così bene”. In questa dinamica l’uomo adulto (che aveva superato i 25/30 anni) si poneva come partner attivo nel rapporto mentre al ragazzo era destinato un ruolo da passivo. La rigidità di questo schema si manifesta anche nella pruderie con cui alcune leggi incitavano a porre l’attenzione ai neaniskoi, cioè i ragazzi in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 25 anni, poiché percepiti come ambigui nei ruoli (i versatili non sono mai andati a genio dunque!).

Qui si innesta il monito di Teti al figlio, un uomo ad una certa età doveva mutare e diventare “attivo”, anche con le donne, tramite il matrimonio (fermo restando che questo non poneva fine ad attività extraconiugali del marito e con altre donne e con i fanciulli). Ovviamente esistevano rapporti che oltrepassavano i limiti socialmente stabiliti, ma com’erano percepiti? Platone, nel Simposio, tramite Pausania distingue, a tal proposito, due tipi di amore al fine di nobilitarne alcune espressioni: uno alto, non vincolato dalla sola attrazione fisica, e uno basso o volgare. Che il filosofo quando parli di eros si riferisca in fondo al solo rapporto omoerotico è cosa nota, tuttavia pare che la percezione della società di questi rapporti tra due adulti fosse molto meno rosea.

Qui si innesta il monito di Teti al figlio, un uomo ad una certa età doveva mutare e diventare “attivo”, anche con le donne, tramite il matrimonio (fermo restando che questo non poneva fine ad attività extraconiugali del marito e con altre donne e con i fanciulli). Ovviamente esistevano rapporti che oltrepassavano i limiti socialmente stabiliti, ma com’erano percepiti? Platone, nel Simposio, tramite Pausania distingue, a tal proposito, due tipi di amore al fine di nobilitarne alcune espressioni: uno alto, non vincolato dalla sola attrazione fisica, e uno basso o volgare. Che il filosofo quando parli di eros si riferisca in fondo al solo rapporto omoerotico è cosa nota, tuttavia pare che la percezione della società di questi rapporti tra due adulti fosse molto meno rosea.

Un certo Aristofane (il più grande commediografo ateniese) denuncia, nelle sue opere, il degenerarsi dei costumi che sarebbe coinvolto nel declino della città (una “Radio Maria” dell’epoca). In particolare, l’atto denigratorio è rivolto al passivo della coppia tramite una serie coloritissima di espressioni che si formano attorno a due aree semantiche: prōktos (culo) e pygon (sedere). Abbiamo dunque gli europrōktoi, le “persone il cui deretano è stato troppo dilatato dall’uso”; i lakkoprōktoi, “culi a cisterna”; una distinzione tra leukopygoi, “culi bianchi” (passivi), e melanpygoi, “culi neri”. Uno dei più offensivi sembra fosse katapygon, che potremmo tradurre con “checca”, ma che veniva usato in contrapposizione a “uomo perbene”. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Anche nel mondo greco dunque si rileva, forse, una presenza di machismo che permea i rapporti sessuali suggerendo a gran voce: “Fate, fate purché non lo prendiate!”.

pubblicato sul numero 20 della Falla – dicembre 2016

Foto: https://www.lgbt.org; https://www.ancient-origins.net

Perseguitaci