Questa è la seconda e ultima parte di un articolo. Clicca qui per leggere la prima.

in collaborazione con Lesbiche Bologna

Dagli anni Novanta grazie alla politicizzazione della comunità butch-femme la musica cambia e butch e femme diventano protagoniste della scena lesbica e genderqueer anglofona. Butch e femme, scrive Judith Butler nel classico dei classici della teoria queer Gender Trouble, non sono copie dell’eterosessualità, ma mettono in scena lo statuto costruito degli uomini e delle donne nelle nostre società. Quando non viene fraintesa con la performance volontaristica, la teoria della performatività di genere permette di mettere a tema la sovversione di genere incarnata dalle butch, il continuum esperienziale tra lesbiche butch e uomini trans (etero), così come il desiderio e la fatica di sostare tra i generi; questioni quanto mai vibranti e attuali nei nostri tempi di visibilità non binaria e al contempo di violente polemiche contro l’inclusione delle persone trans nel femminismo, sulle quali ha di recente scritto un libro Finn Mackay dal titolo, significativo, Female Masculinities and the Gender Wars.

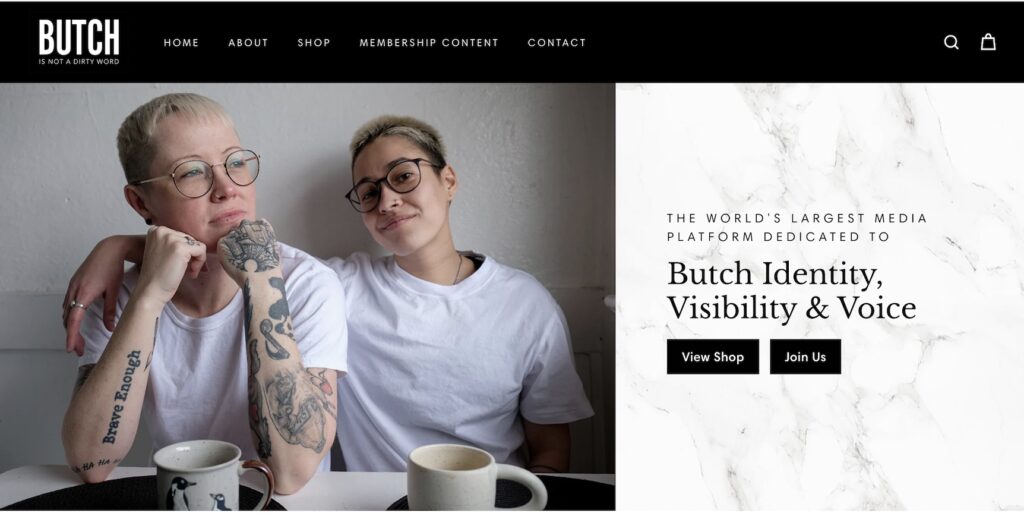

Nel corso degli anni, progetti fotografici o teatrali come The Butch Monologues o Butch: Not Like the Other Girls e piattaforme online come Butch is not a dirty word hanno fornito visibilità all’esperienza butch e donato a tutte le persone butch sparse per il mondo un forte senso di comunità e legittimazione. Ma non solo: questi progetti hanno funzionato e funzionano anche per mappare le varie conformazioni che l’identità butch può assumere, lavorando performativamente alla risoluzione dei conflitti identitari.

Ci sono soft butch e butch (ma anche butchissime, se non ci credete ascoltate qua Tabitha Benjamin, la fondatrice della rete inglese Butch, please!) che si identificano come donne e che vivono la loro butchness come una modalità particolare e rivoluzionaria di abitare il mondo in quanto donne. Si tratta di orgogliose butch, spesso con lunghi percorsi femministi alle spalle, che hanno aperto (e aprono!) spazi di libertà per noi tutte, comprese le donne trans che per motivi di scelta o di impossibilità non passano come donne nello spazio pubblico. Per altr/e butch, la categoria di donna può risultare significativa sul piano politico ma decisamente meno allettante sul piano personale, per una serie di motivi che possono avere a che fare anche con vissuti di disforia di genere. Esistono butch impegnat/e nei luoghi delle donne, nei centri antiviolenza, nei luoghi della politica lesbica e transfemminista, che, chi per scelta politica o mentre si addestra a usare forme pronominali neutre, come faceva Leslie Feinberg, chi per abitudine o per compromesso, usa pronomi femminili, ma percepiscono la loro butchness come una vera e propria forma di genere non binario; in alcuni casi, addirittura, come una vera e propria forma di transness. Ci sono infatti butch, come Jack Halberstam per esempio, che usano pronomi e nomi maschili e non si vergognano a mostrare le cicatrici sul petto. Come a dire: se non l’avete ancora capito e che vi piaccia o no, quello che siamo ha a che fare con la maschilità.

La letteratura anglofona degli ultimi anni si chiede spesso se butch come significante identitario verrà ancora utilizzato in futuro o se è destinato a essere sostituito da termini come transmasc o da vocabolari di genere più nuovi. In un mondo in cui Facebook offre più di cinquanta modalità diverse di definizione del proprio genere, che bisogno c’è, in fondo, di usare un termine come butch? Non si tratta forse di una parola con un bagaglio di storia troppo grande e sessualmente ingombrante per poter esercitare ancora oggi un certo appeal? O forse è proprio questa storia a continuare a risultare una sfida vibrante e politicamente eccitante?

La resilienza del termine butch, scrive Halberstam, ha a che fare con lo spazio «inquietante, incerto, marginale, indefinibile» e allo stesso tempo «testardo, recalcitrante, inamovibile» che la figura della butch occupa. Butch, come camionara, come maschia, come lesbica mascolina in italiano, rimanda a delle immagini culturalmente riconoscibili che continuano a suscitare un senso di paura e ammirazione, fierezza e vergogna, terrore e mistero. In un periodo storico in cui la maschilità degli uomini è circondata da narrative di crisi e, allo stesso tempo, additata per le sue tendenze sessiste, anche butch risente di questo clima, resistendo caparbiamente all’accostamento alla maschilità degli uomini, alla butchfobia diffusa nelle nostre società, alle retoriche del progresso LGBT+.

«Butch», scrive sempre Halberstam, e con le sue parole concludo, «è sempre una denominazione impropria – né maschio né femmina, maschile ma non maschio, femmina ma non femminile, il termine serve come segnaposto per l’inammissibile, per ciò che rimane indefinibile e indicibile nelle molte identificazioni che creiamo e rivendichiamo».

Per approfondire, esiste un archivio online curato da Darcy Leight all'indirizzo https://butcharchive.com, oppure potete scrivermi all’indirizzo irene.villa@univr.it (non preoccupatevi dei miei pronomi!).

Perseguitaci