Coming out, letteralmente, significa uscire allo scoperto su qualcosa. Qualcosa che le altre persone, anche quelle che ti vogliono bene, non sanno. Se non lo sai nemmeno tu, non fai coming out. Semplice. Forse il coming out è liberatorio perché è affermazione della propria identità: si dice al mondo che persona si è ed è un po’ come dire prendere o lasciare. Però forse non c’è solo l’aspetto liberatorio e di affermazione, c’è anche una richiesta: una richiesta di abbracci, veri e virtuali. C’è un dire che si ha un po’ di paura perché il mare aperto è immenso e che serve una mano per capire come affrontare l’onda, giacché l’onda è sempre in agguato, anche quando il mare è una tavola. O forse serve semplicemente una mano perché si ha paura di rimanere solə. Credo.

In questi anni la mia unica certezza è stata il dubbio, un dubbio che mi viene da definire inconsapevole: c’era qualcosa che non mi tornava, ma le domande non riguardavano il cosa, riguardavano invece il perché non ero esattamente come le altre. Ma le altre chi?

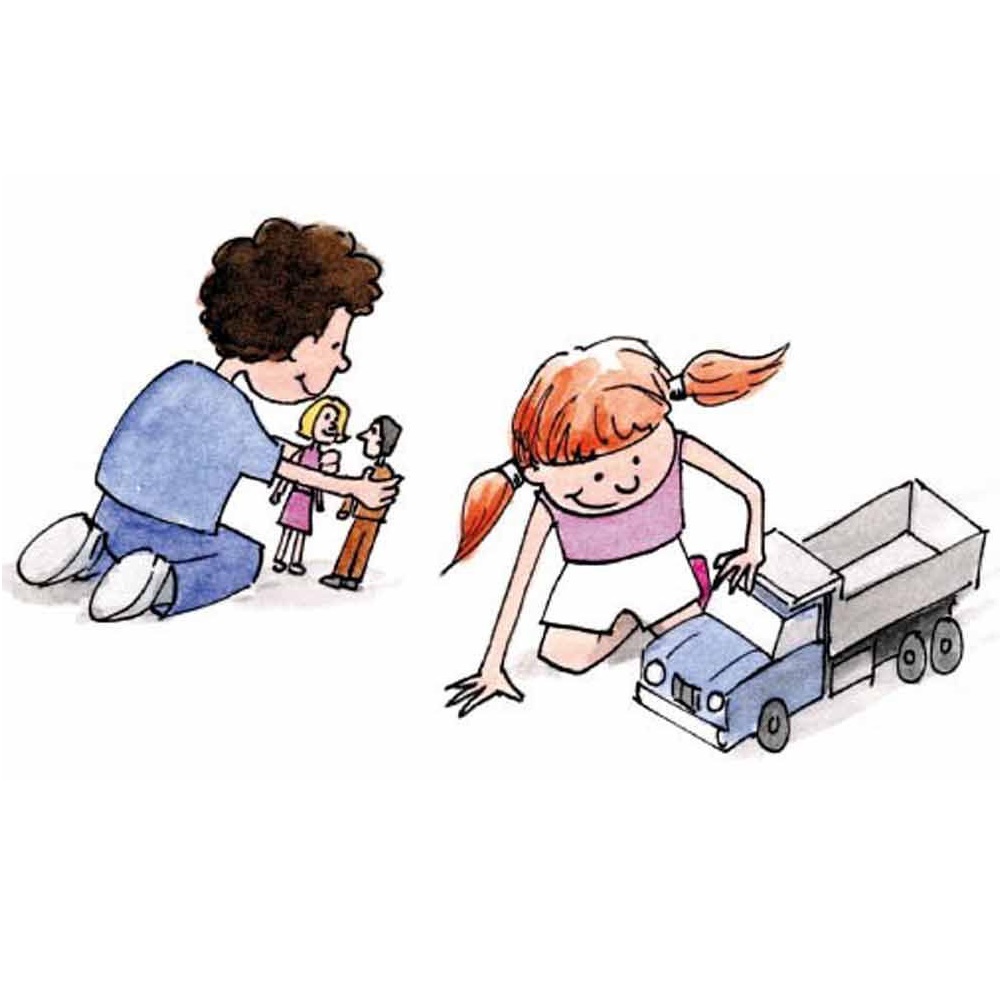

Secondo lo Zingarelli una persona “cisgender” è un «individuo nel quale sesso biologico e identità di genere coincidono». Il termine è giovanissimo, ha visto la luce nel 2013, quindi non esisteva di certo quando, a me bambina e ragazzina – e anche dopo -, dicevano che ero un maschiaccio. Me lo dicevano più o meno benevolmente mia madre o mia nonna quando facevo giochi da maschio, come costruire navi di cartone, giocare a pallone e con la cerbottana al campetto, copiare i lavori dei maschi a scuola durante l’ora di applicazioni tecniche. Me lo dicevano un po’ meno benevolmente altre persone, che non si facevano scrupolo di chiedere «ma sei un maschio o una femmina?». In questo brodo, era normale che qualche dubbio venisse anche a me: ma sarò un maschio o una femmina?

Perché anch’io pensavo che una femmina dovesse giocare con le bambole, fare l’uncinetto, indossare vestiti frou frou eccetera, quindi non mi capacitavo di non riuscire a rientrare nel cliché. Però, c’era un però: a scuola ero bravissima in tutto e qui c’era qualcosa che strideva, perché secondo il modello che andava per la maggiore erano le femmine che, in quell’ambito, dovevano cavarsela meglio. “Ma allora cosa sono?”, mi chiedevo. Che poi era una domanda che, ai tempi, era socialmente inesistente secondo me; cioè, il problema, se problema era, esisteva solo sul piano individuale.

Comunque, crescendo, ho cominciato piano piano a maturare la consapevolezza di essere una femmina, esattamente una femmina, insomma proprio una femmina. Una femmina che però ambiva a fare il cazzo che voleva senza essere incasellata e che si sentiva a disagio perché, nonostante fosse implicitamente richiesto, non riusciva ad assecondare lo stereotipo. Questo mi ha sempre complicato la vita, ma mi ha paradossalmente dato molta più libertà: in quanto maschiaccio potevo fare cose che le altre femmine non potevano fare; ok, il rischio dell’occhiata un po’ così, del sorrisino, della sincera meraviglia – che brava, sai controllare il livello dell’olio! – erano sempre in agguato, ma non si può avere tutto.

Quindi, riepilogando: dal 2013 esiste finalmente una parola che mi definisce dal punto di vista dell’identità di genere, posso dire con grande serenità di essere donna cisgender. Questo cos’è? Coming out? Dicendo che biologicamente sono donna e che mi sento tale nonostante non rientri nei canoni classici della donnitudine significa che sono uscita allo scoperto? Di certo l’ho fatto nei fatti, non con le parole: c’è una bella differenza. Comunque andiamo avanti.

Quand’ero ragazza non c’era alcun dubbio che, per essere persone socialmente accettate, bisognava essere eterosessuali. Se sei donna ti piacciono gli uomini e gli uomini, sebbene in termini piuttosto selettivi, mi attraevano parecchio. Alle superiori mi piaceva M, ma non ero corrisposta. La mia storia più importante, decennale, è stata con un altro M, ma prima c’era stato un terzo M, con il quale ho avuto una relazione a elevatissimo tasso ormonale: il sesso era il cardine attorno al quale tutto ruotava. Il secondo M, quello decennale, era sposato. Anche con lui l’aspetto sessuale era l’elemento preponderante, ma credo di averlo amato in un modo pazzesco; ciononostante, quando lui sembrava deciso a mollare tutto per me, io ho deciso di mollare lui. Fin qui si può pensare che la mia vita affettiva si muovesse nei binari di una relativa normalità, ma la frequenza con la quale ero attratta dai maschi non era come quella della maggior parte delle donne etero cis che frequentavo: passavano lunghissimi periodi durante i quali non mi piaceva nessun maschio e la cosa mi preoccupava. Cosa mi succedeva? Poca importanza attribuivo al fatto che facessi il possibile per incontrare nei corridoi A, la prof di matematica, che facessi di tutto per farmi accompagnare a casa – abitava vicino a me – e che fossi molto dispiaciuta quando era assente o quando si arrivava a fine anno. Non capivo, oppure boh. Ero femmina e mi dovevano piacere i maschi. Soltanto i maschi.

Finita la storia col decennale M ho vissuto un periodo di totale euforia, come se avessi dovuto recuperare il tempo perduto. Ho persino deciso di imparare a nuotare, a trent’anni, con la maestra B. Diventammo subito amiche, si usciva, si beveva, ci si divertiva, ci si confidava. Lei nel frattempo si era messa con A. Poi lei partì per un anno in Australia e io, il giorno del suo compleanno, le spedii un video, girato da me a Bologna, con gli auguri dei suoi familiari e di noi amici e alcuni brani di vita felsinea. Mi chiamò piangendo: «mi hai conquistata», mi disse.

Quando era ancora la mia insegnante di nuoto, sapevo che passava in macchina, da casa mia, a un certo orario: a quell’ora facevo in modo di essere lì, senza farmi vedere, col mio cane, e la guardavo passare. Non capivo, ma sapevo che dopo che l’avevo vista passare stavo meglio. Stessa cosa con V, anni dopo, alla piscina dello stadio. Credo che lei fosse lesbica. Era una grecista molto colta, simpatica, c’era una certa complicità, ma evidentemente non le piacevo, altrimenti, col senno di poi, credo che sarebbe potuto succedere qualcosa.

Ma che importava? Io ero una femmina a cui piacevano i maschi. Soltanto i maschi. Non capivo, oppure boh. Nel frattempo c’è stato E, uomo meraviglioso. Era molto timido, ma mi invitava a cena da lui, chiacchieravamo tantissimo e ci sarebbe stato un futuro, se non fosse che lo mollai prima di mettermici insieme. Non capivo cosa voleva, gli dissi. Potenza della proiezione! Ho sempre pensato di aver fatto una sciocchezza immane con E, ma evidentemente ancora non capivo, oppure boh. Poi c’è stata una parentesi con D, ma anche lì la storia cadde nel vuoto.

Poi A, uno storico dell’arte, gay, una passione folle la mia per lui, ovviamente non reciproca.

Continuavo a non capire, a non sapere, a chiedermi perché cazzo non riuscissi ad avere una relazione decente, eppure la volevo.

Poi arriva il clic: mi-innamoro-di-una-donna-e-me-ne-rendo-conto. Non c’è trippa per gatti perché lei è etero. Cerco di uscirne, è durissima, ma la luce si è accesa e ho potuto sbobinare bene: tra i vari M, E, A, D si sono inserite prepotentemente A, B, V e mi piacevano assai. Allora non capivo, non sapevo, oppure boh, ma ora so: mi piacciono anche le donne, sono bisessuale.

Questo cos’è? Coming out? Credo di sì: sono uscita allo scoperto dicendo che sono donna, che mi sento tale, che mi piacciono sia gli uomini che le donne e che ne sono consapevole. Quindi l’ho detto a me stessa e l’ho detto al mondo, che nel frattempo continua a girare intorno al suo asse come se niente fosse, manco un po’ di rispetto per le anziane.

Immagine nel testo da e4eprojectplatform.it

Perseguitaci