New York, 1969, 27 giugno. È un venerdì sera estivo come tanti al Greenwich Village. I gruppetti di amiche e amici si incontrano in giro per andare allo Stonewall Inn, un baraccio gestito dalla mafia dove servono alcolici annacquati. Perché mai frequentano quelle due stanze buie? È uno dei pochi bar gay della città, dove sono liberi di socializzare, ballare le canzoni che escono dal juke box, essere se stessi. L’omosessualità è illegale ovunque negli Stati Uniti, tranne che in Illinois. Anche a New York è un reato, ma New York in questo momento è lo zenith dell’occidente, tutto passa di qui, e se arrivi dalla provincia, anche se sei un gay o una lesbica, le probabilità di sparire nella folla e di potersi creare degli interstizi di libertà aumentano.

La polizia ogni tanto fa delle incursioni, arresta qualcuno e chiude il bar, ma tutto si risolve senza grossi traumi e lo Stonewall Inn riapre poche ore dopo. Certo, questo screma la clientela alla base. Non ci sono i placidi attivisti delle associazioni omofile che dal 1965 fanno timidi picchettaggi vestiti da uomini e donne standard per cercare di sottolineare la normalità delle persone omosessuali. Frequentano lo Stonewall Inn soprattutto persone che non hanno nulla da perdere a livello sociale: proletari, giovani studenti, e gente così profondamente non allineata al sistema binario dei generi – travestite, drag queen, butch col seno fasciato – che preferirebbe le fiamme dell’inferno al non esprimersi qui e ora, ed è perciò venuta a patti col suo essere drop out.

Sono le prime ore di sabato 28 giugno, la notte è ancora giovane, quando la polizia fa irruzione, per l’ennesima volta. Ma gli eventi, inaspettatamente, non seguono il solito copione. I clienti si ribellano. Tra di essi lo studente Martin Boyce, l’ex suora Virginia Apuzzo, la transessuale Sylvia Rivera. Cominciano a lanciare ai poliziotti monetine, poi bottiglie, fanno resistenza all’arresto, e la polizia perde il controllo della situazione. Davanti al locale si riunisce una folla che si ingrossa a vista d’occhio, costringendo le forze dell’ordine a barricarsi dentro. Arrivano altri poliziotti in tenuta antisommossa, con caschi e manganelli. La rivolta che scoppia stanotte non si spegnerà prima di sei giorni. La prima volta nella storia in cui i devianti, i tipi strani, gli invertiti, non si piegano alla violenza di stato. È la nascita del movimento LGBT occidentale.

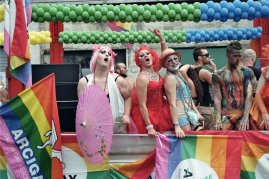

L’anno dopo, nel 1970, si tiene per le strade di Manhattan la prima Christopher Street March, per celebrare gli avvenimenti del 1969. Le attiviste e gli attivisti sono terrorizzati: per la prima volta dovranno sfilare alla luce del sole per quello che sono, lesbiche, gay, travestite. E ci sarà pure una sperimentazione globale in corso grazie ai movimenti per i diritti civili dei neri, delle donne, a quelli studenteschi contro la guerra in Vietnam, ma l’omosessualità è ancora reato, e compare nel manuale diagnostico delle malattie mentali. La manifestazione è un successo inaspettato: alcune centinaia di persone partono da Christopher Street, e poi diventano migliaia, perché man mano che prosegue si uniscono i sostenitori della libertà sessuale. L’arrivo in Central Park è una festa collettiva, l’euforia è nell’aria. È la nascita del Pride come giornata dell’orgoglio di sé in quanto persona LGBT+, di chi si è, di chi si scopa, di chi si ama, che in pochi anni si diffonde a macchia d’olio in tutto il mondo.

Cambio di scena.

Sanremo, 1972, 5 aprile. Una quarantina di militanti del Fuori – Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano (che si era formato a Torino l’anno prima, in casa di Fernanda Pivano) contesta un congresso sulle devianze sessuali organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia, di ispirazione cattolica, precursore dei gruppi integralisti che oggi sostengono le terapie riparative. A capitanarli, Mario Mieli, intellettuale, scrittore e attivista, con un foulard a turbante, giacca a fiori psichedelici, truccato di tutto punto. Per la prima volta in Italia c’è una manifestazione pubblica di omosessuali. Gli attivisti accolgono i delegati con volantini in più lingue e brandiscono cartelli con scritte come “La normalità non esiste” e “Psichiatri, siamo venuti a curarvi”. Angelo Pezzana riesce a fare un intervento al congresso, pronunciando la celebre frase: “Sono un omosessuale e sono felice di esserlo”. Un messaggio forte, visto che la platea dei congressisti vorrebbe curare gli omosessuali “per il loro bene”. Gli organizzatori chiamano la polizia, che sequestra i cartelli e denuncia una decina di persone per manifestazione non autorizzata, procedimento che sarà archiviato tre anni dopo. Gli attivisti usano l’ironia come pratica politica e, complici delle fialette di gas puzzolente, riescono a far chiudere il congresso un giorno prima di quanto previsto.

Sanremo, 1972, 5 aprile. Una quarantina di militanti del Fuori – Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano (che si era formato a Torino l’anno prima, in casa di Fernanda Pivano) contesta un congresso sulle devianze sessuali organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia, di ispirazione cattolica, precursore dei gruppi integralisti che oggi sostengono le terapie riparative. A capitanarli, Mario Mieli, intellettuale, scrittore e attivista, con un foulard a turbante, giacca a fiori psichedelici, truccato di tutto punto. Per la prima volta in Italia c’è una manifestazione pubblica di omosessuali. Gli attivisti accolgono i delegati con volantini in più lingue e brandiscono cartelli con scritte come “La normalità non esiste” e “Psichiatri, siamo venuti a curarvi”. Angelo Pezzana riesce a fare un intervento al congresso, pronunciando la celebre frase: “Sono un omosessuale e sono felice di esserlo”. Un messaggio forte, visto che la platea dei congressisti vorrebbe curare gli omosessuali “per il loro bene”. Gli organizzatori chiamano la polizia, che sequestra i cartelli e denuncia una decina di persone per manifestazione non autorizzata, procedimento che sarà archiviato tre anni dopo. Gli attivisti usano l’ironia come pratica politica e, complici delle fialette di gas puzzolente, riescono a far chiudere il congresso un giorno prima di quanto previsto.

I militanti sono consapevoli di partecipare ad un evento storico: la nascita del movimento LGBT italiano.

Dopo questo sdoganamento, nel corso degli anni si susseguono altre manifestazioni che diventano storiche: dal corteo di Pisa del 1979 a tutta l’esperienza bolognese che culmina con l’assegnazione del Cassero di Porta Sagagozza nel 1982. Per il primo Pride nazionale, però, bisognerà aspettare fino al 2 luglio 1994, quando a Roma tutte le forze del movimento LGBT+, insieme, vincono la scommessa della visibilità.

Il Pride italiano, che arriva 25 anni dopo Stonewall, fin da subito affianca alla gioia dell’orgoglio e di una giornata di totale libertà la rivendicazione di diritti. Infatti, pochi mesi prima del Pride, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione sulla parità di trattamento per gay e lesbiche, compresa la creazione di istituti equivalenti al matrimonio. Certo, nel 1994 i problemi delle persone LGBT+ italiane sono ancora, per lo più, quelli di base, come accettarsi, farsi accettare da famiglia e amici, dichiararsi sul lavoro senza il terrore di perderlo, anche se sentir parlare di unioni civili dall’Unione europea infonde speranza, facendole diventare un obiettivo da perseguire, purtroppo non ancora raggiunto nel 2015.

Il Pride italiano, che arriva 25 anni dopo Stonewall, fin da subito affianca alla gioia dell’orgoglio e di una giornata di totale libertà la rivendicazione di diritti. Infatti, pochi mesi prima del Pride, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione sulla parità di trattamento per gay e lesbiche, compresa la creazione di istituti equivalenti al matrimonio. Certo, nel 1994 i problemi delle persone LGBT+ italiane sono ancora, per lo più, quelli di base, come accettarsi, farsi accettare da famiglia e amici, dichiararsi sul lavoro senza il terrore di perderlo, anche se sentir parlare di unioni civili dall’Unione europea infonde speranza, facendole diventare un obiettivo da perseguire, purtroppo non ancora raggiunto nel 2015.

In questi ultimi vent’anni il movimento LGBT+, pur nella sua litigiosità, che per certi versi rispecchia le dinamiche divisive della sinistra italiana, è riuscito a cambiare la percezione sociale dell’omosessualità, migliorando così la qualità della vita delle persone LGBT+. Anche se la strada è ancora lunga.

Sabato 27 giugno Bologna vivrà il suo settimo Pride LGBT+. Facciamoci trovare favolose: cuciamo i lustrini (o le borchie), spazzoliamo parrucche, lucidiamo dildi, mangiamo insalate con l’obiettivo “magra per il Pride”, o quel che ci pare per sentirci al nostro meglio. Mentre ci prepariamo ad essere tutte regine per un giorno, e al rito catartico e dionisiaco che è questa manifestazione, ricordiamoci due cose: che tutto comincia con l’orgoglio, e che Stonewall è stata una rivolta, non l’esibizione di una famiglia Mulino Bianco LGBT+.

pubblicato sul numero 6 della Falla – giugno 2015

Perseguitaci