LE IMPLICAZIONI DI UNO SCONTRO (APPARENTEMENTE) GENERAZIONALE

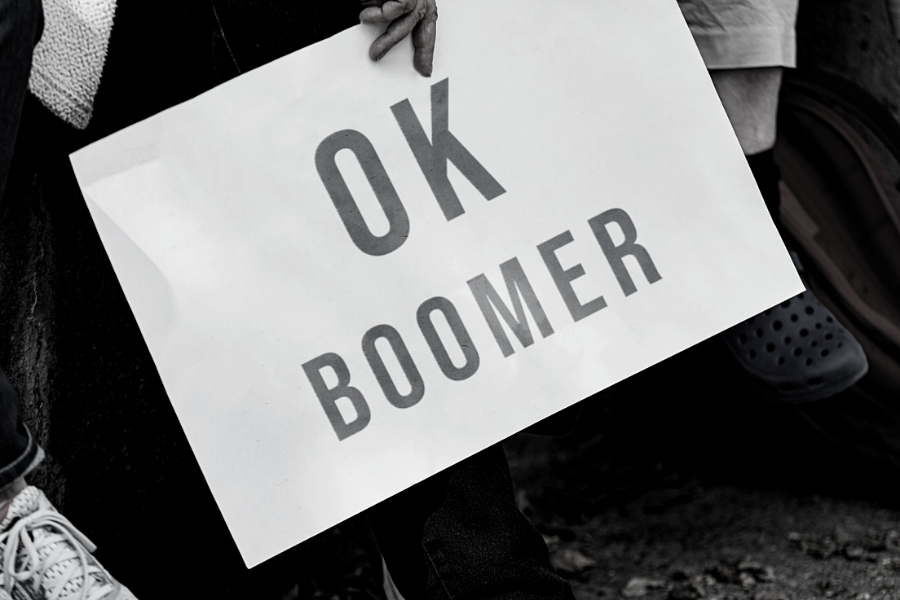

Nell’autunno del 2019 Chlöe Swarbrick, giovane parlamentare neozelandese del gruppo dei Verdi, viene interrotta più volte dal brusio di un collega durante un discorso sul cambiamento climatico. Senza fermarsi, butta lì tra una parola e l’altra un «Ok, boomer», accompagnato da un gesto del braccio e da un sorriso, e finisce di parlare. L’utilizzo di quel modo di dire in un parlamento rende il video virale e accende il dibattito sulla natura di un’espressione che virale la era già da un po’.

C’è chi si è gettata nella speleologia del web alla ricerca di una prima occorrenza, che risalirebbe addirittura al 2009, ma sembra chiaro che il leitmotiv della generazione Z sia diventato celebre nel 2018 su TikTok, quando venne usato in risposta a un video in cui un non identificato signore di mezza età accusava le nuove generazioni di avere la «sindrome di Peter Pan» e di non rendersi conto che i loro «ideali utopici» non si sarebbero tradotti in nulla nell’età adulta. Da lì c’è voluto poco perché «Ok, boomer» diventasse il simbolo, rivendicato e manifesto, di una generazione consapevole che la propria voce è inascoltata, soprattutto su temi quali il cambiamento climatico e, in una certa misura, anche i diritti civili. A questo si aggiunge una critica serrata alla generazione dei cosiddetti baby boomer appunto, cioè le persone nate tra la seconda metà degli anni ‘40 e gli anni ‘60, colpevoli in qualche modo di aver vissuto il boom economico senza prendersi cura del futuro, delle sorti dell’ambiente e del debito pubblico.

Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro generazionale, come molti altri nel Novecento, però reso più complesso dal dato epocale della rivoluzione informatica che, a partire dagli anni ‘50 (col passaggio progressivo dal meccanico/analogico al digitale), ha acquistato sempre più velocità, diventando una vera e propria rivoluzione culturale. Fin qui nulla di nuovo, la spinta di rottura delle nuove generazioni è stata più volte il motore di cambiamenti sociali radicali, e lo è stata anche per il portato di rabbia legato ai propri ideali inascoltati. Basti pensare proprio alla generazione boomer, che a suo tempo ha dato il via alle proteste degli anni ‘60 per i diritti civili e non solo.

Tuttavia il portato dell’utilizzo di «Ok, boomer» non si è fermato solo a questo, per rendersene conto basta una rapida ricerca online per hashtag. In particolare nel panorama italiano, forse provinciale ma sintomatico, l’espressione in oggetto ha presto sostituito le inquietanti battute sul «Buongiornissimo kaffè», aggiungendo sfregio a una dinamica di svilimento dell’interlocutore di turno. Non più utilizzato per sottolineare l’essere inascoltate, «Ok, boomer» è diventato uno strumento utile a chiudere le discussioni online quando si ritiene l’altra persona non all’altezza o ridicola sul piano delle idee politiche. La parola boomer è diventata in qualche modo incubatrice di significati altri: presunta stupidità, negazionismo del cambiamento climatico, no vax e idee spesso reputate di destra radicale (negli Usa, non a caso, parte della sinistra ha fatto dell’«Ok, boomer» una bandiera). Utilizzarla equivale quindi a sminuire l’interlocutrice su un piano che non è argomentativo ma ideologico (c’è chi direbbe una fallacia ad hominem).

Anni fa, su Repubblica, Michele Serra scrisse un interessante corsivo sulla questione grammar nazi, sottolineando come un atteggiamento di quel tipo sottintendesse un classismo di fondo. Una persona in possesso di strumenti linguistici acquisiti anche grazie a un privilegio di classe interviene a correggerne un’altra (non solo indicando un errore ma umiliandola), senza porsi il problema dei mezzi che l’altra persona, appunto, può aver avuto o meno a disposizione. Questa dinamica sui social è una triste costante.

In un Paese, l’Italia, in cui il divario digitale ha ancora dimensioni drammatiche, e in cui la conseguente difficoltà di accesso a un’informazione se non buona almeno libera dalle fake news inquina il dibattito pubblico, il tema della classe sociale non può non intrecciarsi con questo discorso. Allo stesso modo bisogna porsi il problema di quanto e come la povertà di strumenti linguistici impatta sul secondo asse portante della retorica in oggetto: l’ageismo.  Basta l’età a classificare, nel bene e nel male, una persona? Certo è che la difficoltà di determinate generazioni ad approcciarsi all’utilizzo di strumenti digitali, e ancor peggio a comprenderne le dinamiche, è un vulnus che andrebbe attribuito allo strumento tecnologico più che alla singola cittadina. Allo Stato che non si è occupato di una reale campagna di digitalizzazione più che all’utente che tende a credere a qualsiasi fake news che appare sulla propria pagina Facebook. Ai problemi iniziali legati alla digitalizzazione, quali diffusione e accesso alla rete, si è aggiunto recentemente un terzo aspetto: l’utilizzo. Di fatto la diffusione degli smartphone ha in parte abbattuto la barriera dell’accesso, ma rimane dirimente l’assenza di un’alfabetizzazione rispetto agli strumenti stessi.

Basta l’età a classificare, nel bene e nel male, una persona? Certo è che la difficoltà di determinate generazioni ad approcciarsi all’utilizzo di strumenti digitali, e ancor peggio a comprenderne le dinamiche, è un vulnus che andrebbe attribuito allo strumento tecnologico più che alla singola cittadina. Allo Stato che non si è occupato di una reale campagna di digitalizzazione più che all’utente che tende a credere a qualsiasi fake news che appare sulla propria pagina Facebook. Ai problemi iniziali legati alla digitalizzazione, quali diffusione e accesso alla rete, si è aggiunto recentemente un terzo aspetto: l’utilizzo. Di fatto la diffusione degli smartphone ha in parte abbattuto la barriera dell’accesso, ma rimane dirimente l’assenza di un’alfabetizzazione rispetto agli strumenti stessi.

Serve farsene carico e non liquidare la questione con plastica noncuranza. Si tratta di un problema complesso, in cui il margine tra la giusta rivendicazione e vanagloria è fin troppo labile. È una battaglia da combattere prima sul piano degli strumenti e dell’equità sociale, e solo dopo su quello dei contenuti.

Perseguitaci