Bisogna viaggiare parecchio – più nello spazio e meno nel tempo, purtroppo – per incontrare il primo Stato al mondo disposto ad applicare il suffragio universale nella propria legge elettorale: si deve arrivare in Nuova Zelanda, perché il diritto di voto sia unanimemente riconosciuto a cittadine e cittadini, nel recentissimo 1893. A onor del vero, in precedenza ci sono state delle aperture al voto alle donne: durante l’Epoca della libertà svedese (1718-1772), nella Repubblica di Corsica (1755-1769) e anche nella Repubblica Romana del 1849. Sono stati tentativi di breve durata, circoscritti o dedotti a posteriori, perché non meglio esplicitati nelle fonti dirette dell’epoca. Nei Cahier de Doléances des femmes del 1789 (i verbali di rimostranze delle assemblee degli Stati Generali della rivoluzione francese), possiamo leggere dell’introduzione formale del suffragio universale; ma ci penserà il Direttorio ad abolirlo solo pochi anni più tardi, nel 1792, ignorando anche la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, pubblicazione di Olympe de Gouges che, giusto un anno prima, dichiarava l’uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna.

Ghigliottinata nel 1793, Olympe è la prima di tante figure carismatiche che si sono spese in favore di questo tema: nel Regno Unito incontriamo Mary Wollstonecraft (madre di Mary Shelley), autrice di A Vindication of the Right of Women, opera contemporanea all’omologa francese che si diffonde fra i primi circoli femminili della Londra di quel periodo; bisognerà attendere il Corporations Act del 1835 perché venga concesso il diritto di voto alle donne, limitato alle sole elezioni che oggi chiameremmo amministrative e serviranno altri trent’anni alle varie, piccole sedi locali per uniformarsi e unirsi in un vero e proprio movimento nazionale. È il 1869 quando, per la prima volta, incontriamo il termine suffragiste. Direttamente derivante da suffragio (dal latino suffragium, rompere il silenzio con un gesto fragoroso di sostegno, di voto), ma la parola assume presto un significato sarcastico, ironico: gli uomini la utilizzano per apostrofare le attiviste del neonato movimento di emancipazione femminile, ma la storpiano in un vezzeggiativo che serve a sminuire la lotta e presto si parla solo di suffragette.

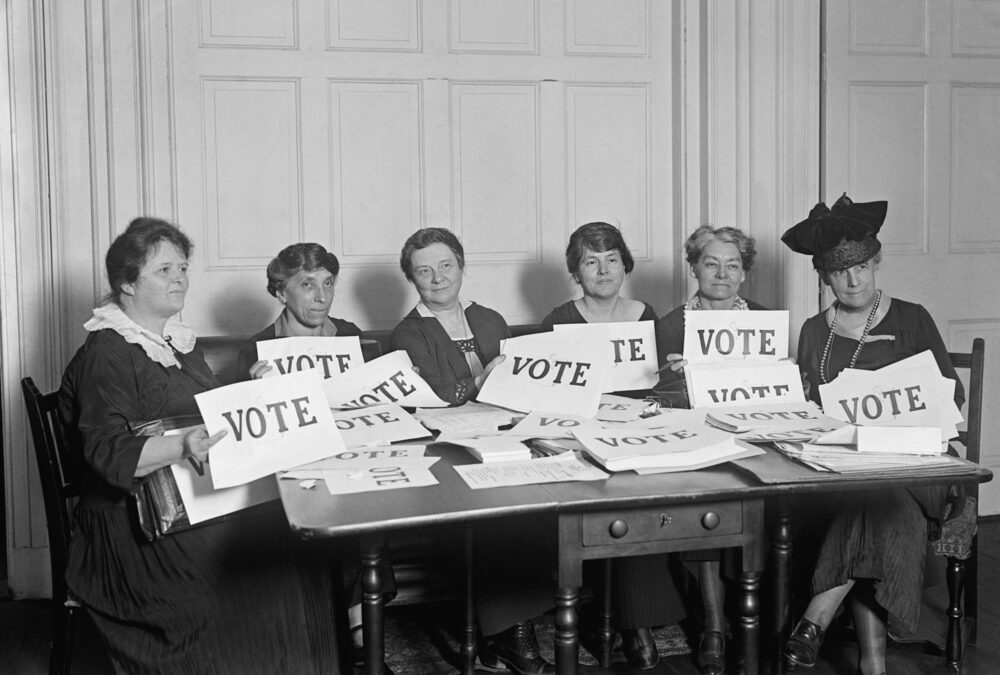

Ottimo esempio di riappropriazione lessicale, sono le stesse donne iscritte ai circoli che, decise a non passar più per seconde a nessuno, cominciano ad identificarsi con quel sostantivo: loro sono le suffragette e ne vanno orgogliose. La fondatrice della National Union of Women’s Suffrage Societies (1897), Millicent Fawcett, lo rivendica saldamente e, per prima ma con ancora scarsi risultati, cerca di convincere anche gli uomini – i soli in quel momento storico ad avere potere decisionale – ad aderire alla causa. Le suffragette manifestano, distribuiscono volantini, stampano il loro giornale, scrivono slogan sui muri, si incatenano alle ringhiere, incendiano cassette postali e scioperano attraverso il digiuno come Marion Dunlop, costretta alla violenza dell’alimentazione forzata, ben consapevoli di rischiare le botte, il carcere o peggio; la loro voce prende vigore, si fa presenza costante nel dialogo sociale e politico. Sempre più spesso il loro movimento è identificato come femminista, ma è durante la prima guerra mondiale che trovano occasione di confermarsi, con tutti i maschi al fronte, perfettamente in grado di gestire il mondo al pari degli uomini.

Questa consapevolezza sociale apre nuove possibilità al movimento, che pure vive un momento di spaccatura: alcune suffragette vorrebbero mantenersi caute nella lotta, mentre altre rappresentate da Sylvia Pankhurst e dalla Women’s Suffrage Federation, sono intenzionate a non arretrare. Questa linea permette di ottenere, nel 1918, la ratifica parlamentare del diritto di voto politico per le mogli dei capifamiglia con più di 30 anni e, nel 1928, l’estensione di tale diritto a tutte le donne del Regno Unito.

Sappiamo, però, che all’uomo italico piace prendersela comoda: nel nostro Paese, l’importante esponente del Partito Socialista Italiano, rivoluzionaria, medica e giornalista russa naturalizzata italiana Anna Kulišëva, parla della necessità di una riforma elettorale che introduca il suffragio universale già dai primi del Novecento, anche se l’emancipazione giuridica femminile arriva nel 1919. Il ventennio fascista congela ogni forma di progresso e le donne italiane conquistano l’elettorato attivo solo nel 1946, nel decisivo quesito referendario che chiede alla popolazione di schierarsi dalla parte della Repubblica o della monarchia.

Ma oggi le suffragette hanno ancora senso di esistere? Maria Tagliavini, per anni direttrice della Biblioteca delle donne, risponde così in una intervista che ha toccato questo argomento: «Le donne in tutto il mondo guadagnano percentualmente meno degli uomini. In Italia, più del 16% in meno, facendo lo stesso lavoro».

Ecco, ad esempio, un obiettivo da porsi.

Per approfondire:

1. https://bibliotecadelledonne.women.it

2. https://www.donne.it/suffragette-chi-erano/

3. Suffragette. La mia storia, di Emmeline Pankhurst – ed. Castelvecchi

4. Donne in politica. Dalle suffragette all’attuale rappresentanza femminile, di Alessandra Portinari – ed. Franco Angeli

Immagine in evidenza: donne.it

Perseguitaci