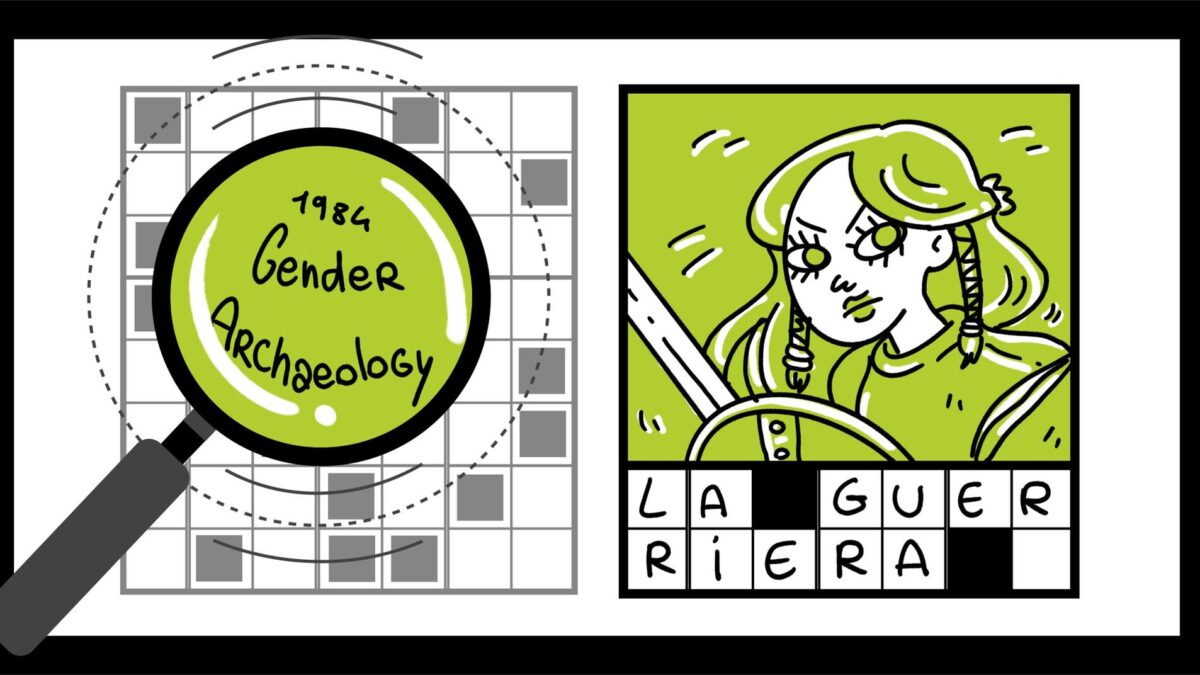

Il sessismo fa danni dappertutto, anche in archeologia: un esempio eclatante è il «guerriero Bj 581» trovato nel 1889 in una tomba vichinga del X secolo a Birka, in Svezia. Per quasi 130 anni lo scheletro scoperto da uno studioso svedese viene ritenuto quello di un uomo, perché vestito di seta intarsiata d’argento e corredato di armi, frecce e due cavalli sacrificati. Le sue ossa pelviche e la mandibola sollevavano qualche perplessità, che però faticava ad affermarsi perché il corredo funebre era quello tipico dell’élite guerriera, e così per oltre un secolo nessuno dubitò che si trattasse di un principe vichingo.

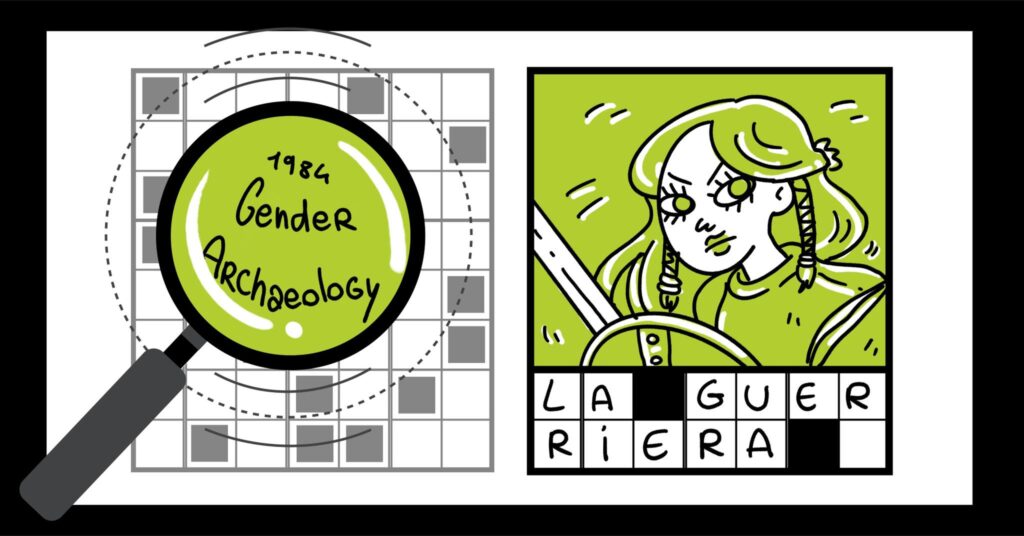

Ma l’ipotesi che lo scheletro fosse quello di una donna si faceva sempre più fondata, si provò allora a spiegare che nella tomba fossero sepolte due persone le cui ossa si erano mischiate nel tempo: il principe guerriero e la moglie o concubina. Finalmente nel 2017 Anna Kjellström e altre bioarcheologhe dell’Università di Stoccolma, estrassero il DNA dallo scheletro e dimostrarono che tutte le ossa appartenevano allo stesso individuo di sesso femminile: una principessa guerriera. Varie fonti letterarie citavano donne leader sia in pace che in guerra nella società vichinga, ma gli archeologi (in gran parte maschi) a causa di pregiudizi sessisti consideravano questi racconti come leggende. Per secoli gli studiosi, più o meno consapevolmente, hanno contaminato le loro ricostruzioni del passato con gravi bias. Nel 1984 però nasce la gender archaeology, grazie a Margaret Conkey e Janet D. Spector che per prime applicano gli studi di genere all’archeologia.

Illustrazione di Claudia Tarabella

Perseguitaci