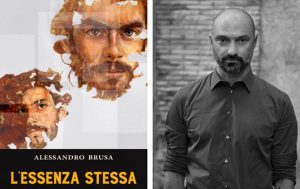

INTERVISTA AD ALESSANDRO BRUSA

«Ho pianto per uno strappo

ho pianto per aver preso

dentro di me

la violenza di una mano

e una coda

che mi fa cane e femmina».

Da L’amore dei lupi

Abbiamo fatto una chiacchierata con Alessandro Brusa prima della presentazione della sua ultima raccolta poetica L’amore dei lupi (Giulio Perrone Editore, 2021), lunedì 1 marzo alle 18.00. L’incontro verrà trasmesso in streaming dalla pagina Fb del Cassero Lgbti+ Center in collaborazione con La Falla.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Alessandro Brusa prima della presentazione della sua ultima raccolta poetica L’amore dei lupi (Giulio Perrone Editore, 2021), lunedì 1 marzo alle 18.00. L’incontro verrà trasmesso in streaming dalla pagina Fb del Cassero Lgbti+ Center in collaborazione con La Falla.

Classe 1972, Alessandro è figlio del poeta Maurizio Brusa e pratica la professione medica. Ha già alle spalle due romanzi e due raccolte di poesie, un’intensa attività di traduttore ed è tra gli organizzatori del festival di poesia Bologna in Lettere.

Per cominciare, c’è un Brusa prosatore e uno poeta. Tu in quali panni ti senti più a tuo agio? Descrivono lo stesso Alessandro o emergono in momenti esistenziali e biografici diversi? Te ne servi per veicolare tematiche differenti?

Di certo mi trovo più a mio agio con la scrittura poetica anche se con il tempo queste due modalità espressive si sono un po’ fuse. Soprattutto quest’ultima raccolta ha un afflato narrativo molto forte, a differenza delle precedenti dalla scrittura più impressionista.

Mi piace ampliare il mio orizzonte narrativo e per questo ho già l’idea per un terzo romanzo come unione e incrocio di più forme narrative contaminate tra loro.

In ordine cronologico, ho scritto prima i due romanzi e poi le due raccolte. Nei romanzi, Il cobra e la farfalla (Pendragon, Bologna 2004) e L’essenza stessa (L’erudita, Roma 2019) è centrale il viaggio, reale ma soprattutto come metafora e percorso di crescita. I luoghi sono dei protagonisti tanto quanto i personaggi in carne e ossa e tutti con un proprio carattere. Così Bologna, Edimburgo, Londra e Berlino – cito quelli che sento miei – possiedono un’anima che mi è più affine, ma ritengo che tutte le città ne abbiano una.

Nelle raccolte è centrale il tema delle relazioni, con me, con gli altri e il mondo.

Nelle raccolte è centrale il tema delle relazioni, con me, con gli altri e il mondo.

La prima, La raccolta del sale (Perrone, Roma 2013, Premio Orlando nel 2013 ndr.), è una fotografia di quel mio momento biografico che riunisce tanti testi diversi tra loro per forma e tematica: viaggi, famiglia e ogni tipo di relazione.

In In tagli ripidi (nel corpo che abitiamo in punta) (Perrone, Roma 2017), ancora una volta parlo del rapporto con me stesso e con gli altri, ma questa volta un’intera sezione è dedicata a mio padre e l’ultima è di testi erotici. Il tema del corpo è qui inteso sia come poetico ma soprattutto carnale.

La mia scrittura poi è cambiata molto da quando mio padre è morto, probabilmente prima inconsciamente cercavo uno spazio nel suo immaginario di riferimento, ora invece la sento molto più libera. Esiste una vera e propria data di nascita: il 29 Settembre 2017, la sua data di morte. In treno appena mi hanno dato la notizia ho iniziato a scrivere, è venuta già fuori in una forma nuova anche se stava dialogando con lui. Queste poesie compongono un libro che però non è ancora pronto, è il mio prossimo progetto.

Dai titoli delle sezioni in La raccolta del sale emerge un debito nei confronti dei tuoi modelli. Ci vuoi parlare di chi sono e a quale orizzonte letterario si rivolgono?

Non provenendo dall’accademia, la mia formazione e le mie letture sono piuttosto disordinate: sono un po’ uno zelig e per questo ho anche faticato a essere riconosciuto all’interno dei circoli poetici. Come modelli italiani ho solo Caproni per la poesia e Calvino per la narrativa. Ho sentito invece sempre più affine la letteratura anglosassone e americana: un mio primo riferimento artistico è stato Shelley per la sua potenza espressiva e poi la narrativa nordamericana degli anni ’80.

Quest’ultima raccolta è stata definita da un critico «un libro molto americano» e ne sono contento perché sento di essermi liberato dall’inconscia tentazione di inserirmi nel solco della tradizione italiana, perseguita nelle prime due.

Che differenza vedi tra la realtà poetica italiana e quella anglosassone, anche considerando il caso di Amanda Gorman che, all’insediamento di Biden, ha risvegliato il discorso sulla poesia?

In Italia – ma più in generale nei Paesi mediterranei e latini – i giovani poeti hanno in maggioranza una formazione accademica e scrivono soprattutto per imitazione.

Io ritengo che invece dovremmo pensare di più al pubblico di lettori, al portato emotivo della poesia, dovremmo risintonizzarci con l’altro perché abbiamo finito per rispondere solo al super io poetico. Ci lamentiamo dell’assenza del pubblico, ma il pubblico ha dato per scontata l’assenza della poesia nella sua vita.

Dobbiamo scardinare uno schema che si riflette anche sull’organizzazione degli eventi e che non attira i giovani. La nostra poesia è come una lezione fatta da un anatomopatologo e non da un* fisiatra o un* medicə dello sport: ti racconta un corpo morto mentre loro te ne raccontano uno vivo. Ecco, la poesia italiana la vedo morta mentre in quella americana trovo la vita. Questa si esprime nella libertà delle forme, ma soprattutto è la varietà della cultura che si rispecchia nella poesia. Da quando l’accademia non è più il cuore, la poesia si è spostata molto di più sulle strade. Come riferisce Michael Dana Gioia, ex presidente del Nea (National Endowment for the Arts, una sorta di agenzia federale per le arti, ndA) le diverse comunità infatti supportano i poeti perché danno voce al loro esistere. Forse, quindi, non ha senso pretenderlo da una società come la nostra che non vive ancora questa fase storica.

Per concludere, a livello di pubblicazioni è il piccolo editore quello che rischia e sperimenta, non i grandi gruppi editoriali che hanno meno da perdere a livello economico.

A tal proposito, come colleghiamo questo ragionamento alla tua attività di traduttore e poi a quella di organizzatore del festival Bologna in Lettere?

Sono connesse: per scoprire giovani poetə da tradurre vado in giro per le biblioteche indipendenti, guardo le copertine, i titoli e mi faccio ispirare da questi. Così ho trovato Forrest Gander, il Premio Pulitzer del 2019, Kaveh Akbar – segnati questo nome! – e Safia Elhillo, che per me sono proprio la rappresentazione di quello che dicevamo prima, lo stare tra due mondi. Mi piace tradurre poesia contemporanea e ritengo di essere abbastanza cosciente dei miei punti di forza e dei miei limiti come traduttore, tanto da riconoscermi non adatto a quelli passati, seppur me lo abbiano chiesto.

Dal mio impegno nel festival sto imparando tantissimo, il direttore artistico ci dà spazi di libertà e quest’anno ho potuto notare che le dirette avvicinano molte più persone di quanto accada normalmente. Lo ritengo uno strumento utile, perché non usarla anche per il futuro (in forma mista)?

Concludendo con la tua ultima raccolta, come la tematica del corpo sorregge L’amore dei lupi in una prospettiva di poesia queer? Nella prefazione è stato scritto che tutta la tua opera è stata un denudarti, che ruolo ha avuto?

Il corpo poetico all’inizio è stato un ingombro, era qualcosa a cui aderire che però non mi apparteneva. Quando invece ho iniziato a dare più spazio a quello fisico le cose sono cambiate. All’inizio i testi pornografici li ho fatti uscire in una rivista negli Stati Uniti e anche ora temevo che il mio editore non li pubblicasse.

In Italia di poesia erotica ne esiste veramente poca, è considerato un argomento basso. C’è una vera e propria sublimazione e autocensura anche da parte di poeti trentenni che non usano i verba propria perché cercano il riconoscimento dell’accademia e non dei lettori.

Queste poesie mi seguono. La prima sezione in L’amore dei lupi è l’ultima di In tagli ripidi, in cui ho modificato i testi che non mi rispecchiavano più nemmeno a livello di contenuto, dopo aver già lavorato sulla forma per inserirli lì. Alla fine si è rivelato essere un vero e proprio canzoniere, compatto nella forma e nella sostanza. Lo pensavo una compilation, e invece è un nuovo album.

Immagine in evidenza da alessandrobrusa.it, immagine nel testo da poetarumsilva.com e da gaiaitalia.com

Perseguitaci