In un bellissimo podcast prodotto da Chora media, all’inizio del secondo episodio c’è un trigger warning: «Attenzione: in questa puntata si parla di temi delicati, che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno». Ma qualcuno chi? Come faccio a sapere se si parlerà di qualcosa che urterà la mia sensibilità, se non so di cosa si parla?

A circa vent’anni dalla loro nascita e circa dieci dalla loro diffusione di massa, sarà capitato a chiunque di trovare in giro la dicitura trigger warning o la sua forma contratta tw. Più o meno abbiamo capito il suo significato, ma in moltə si interrogano sulla reale efficacia di questi avvisi così diffusi nei social network e non solo. I trigger warning funzionano? Sono uno strumento utile, un’accortezza rispettosa, o forse un potenziale danno?

Facciamo un breve riassunto per spiegare cosa sono e da dove arrivano. Trigger warning è un espressione inglese fondata sul concetto del trigger. Nella vita ordinaria il trigger è il grilletto della pistola, in psicologia invece indica lo stimolo che scatena una reazione: così come premere il grilletto produce una detonazione, allo stesso modo un trigger provoca una risposta esplosiva. Ma in chi avviene questa reazione? Non in tutte le persone, naturalmente, ma solo in quelle interessate da quel particolare stimolo. Ad esempio, la scena – anche solo accennata – di uno stupro all’interno di un film può scatenare uno stato di confusione e paura in una survivor (una persona sopravvissuta alla violenza sessuale) e lasciare indifferente molte altre. Un funerale, invece, potrebbe innescare una reazione emotivamente forte in persone che hanno attraversato un lutto più o meno recente. In parole semplici: il trigger è uno stimolo, un richiamo, che colpisce le persone affette da PTSD (Disturbo da Stress Post Traumatico) facendo loro rivivere il trauma.

In inglese si dice che la persona in questione è stata triggered da quello stimolo, cioè si è innescata una reazione: la persona ne è rimasta stimolata, toccata, provocata, potremmo dire in italiano, benché ormai si sia diffusa l’italianizzazione del verbo inglese e quindi parliamo di “triggerare” e “triggeratə”. Il trigger non è per forza qualcosa di brutto o di traumatico, ma lo è il ricordo che viene richiamato da esso. A volte anche solo una canzone o un odore possono essere trigger dolorosi fortissimi per una persona che li ricollega a un trauma vissuto.

Nei primi anni Duemila, con l’espansione di internet e la sua elezione a luogo in cui poter parlare liberamente di qualsiasi cosa, cominciò a diffondersi l’abitudine di segnalare argomenti potenzialmente “triggeranti”. Inizialmente era impiegato solo nei forum di discussione femministi, spesso per argomenti riguardanti la violenza sulle donne, poi si allargò contaminando anche tanti altri ambiti delicati. Contemporaneamente uscì dalle stanze dei forum arrivando anche nelle università: nel 2014 fece notizia la decisione dell’Oberlin College di avvisare il corpo studentesco di eventuali argomenti delicati nei loro corsi, seguito a ruota dalla Cornell University e da altre università americane. Nacque così il trigger warning, l’avvertimento su qualcosa di potenzialmente “triggerante”, che in poco tempo si diffuse a macchia d’olio più per imitazione che per autocoscienza. BuzzFeed, qualche anno fa, ricostruì minuziosamente la crescita del fenomeno, che dai blog femministi si moltiplicò con l’arrivo di Facebook e Twitter, trasformandosi ben presto in una cortesia attesa.

Quello che è successo, infatti, è che si è perso il collegamento diretto con il PTSD, rendendo questo avvertimento una sorta di dichiarazione di complicità, che rischia da un lato di banalizzare il trauma, dall’altro di amplificarlo. Questo atteggiamento è ancora più evidente nell’uso che ne viene fatto dall’utenza social italiana che, a differenza degli Stati Uniti, non ha visto estendersi l’uso anche in ambito accademico. Ed è proprio a livello accademico, là dove le richieste del corpo studentesco vengono tenute in grande considerazione, che la pratica ha iniziato a essere messa in discussione. Un articolo del New Yorker riporta la notizia che, all’inizio del 2021, la Brandeis University ha approvato una lista di termini da non usare. La lista, compilata da studenti coinvoltə in prima persona in esperienze traumatiche, oltre a molti termini correlati al razzismo, alla violenza e all’identità di genere, contiene anche trigger warning. Coloro che in origine avevano sentito il bisogno di introdurlo, sono coloro che ora chiedono di non usarlo.

Già nel 2016 Richard McNally, professore di psicologia ad Harvard – università che aveva accolto la richiesta di usarli – sul New York Times avvertiva che «Se hai bisogno di un trigger warning, allora hai bisogno di un trattamento per il PTSD», spiegando che evitare gli stimoli disturbanti aggrava il disturbo da stress post traumatico, opinione ampiamente condivisa. Tra il 2018 e il 2021 diverse ricerche in ambito psicologico hanno criticato non solo l’efficacia del tw, ma anche la sua innocuità. Tutti gli studi concordano infatti nel ritenere che non abbia effetti positivi, mentre alcuni sostengono che provochi maggiore stress e ansia anche nelle persone che non sono in cura per PTSD. Uno studio in particolare, inoltre, sostiene che nelle persone sopravvissute a traumi il tw possa aumentare il tempo di recupero psicologico, perché le spinge a vedere il trauma come elemento centrale della loro identità e non come qualcosa di transitorio e accidentale.

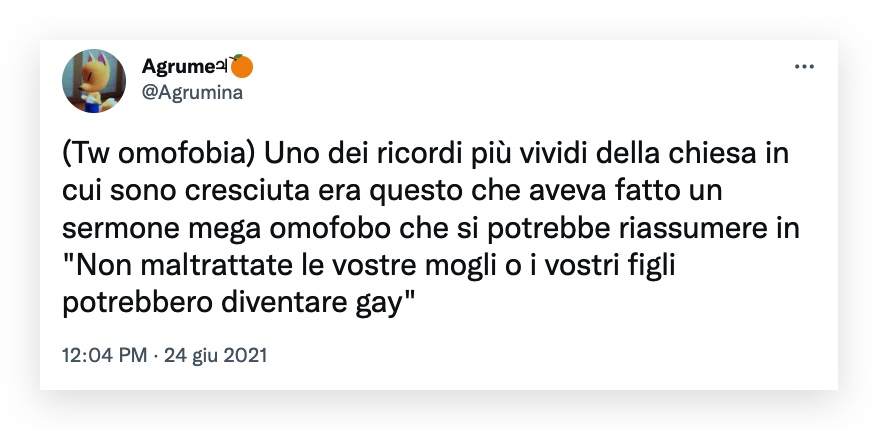

Come spesso succede nell’importazione italiana delle mode estere, proprio mentre in Usa si mette in forte discussione la pratica, noi iniziamo a usarla, e a usarla male. Un esempio sono quelli eccessivamente vaghi «TW: omofobia» oppure «Trigger warning: femminicidio». Viene da chiedersi come possano essere realmente utili avvisi di questo tipo; omofobia non è una parola discriminatoria di per sé, né violenta o traumatizzante, e potrebbe fare riferimento a una miriade di comportamenti diversi – dall’insulto verbale alla discriminazione sul lavoro. Discorso simile si può fare per femminicidio: ci sono tanti modi per parlarne, dalla semplice notizia “Un’altra donna è stata uccisa” fino al racconto dettagliato del delitto.

A rafforzare l’idea che la pratica del trigger warning venga impiegata con poca riflessione vi è il fatto che spesso viene inserito subito prima della frase o della parola “triggerante”, vanificando di fatto il suo intento, cioè quello di evitare la lettura del contenuto sensibile. Paradossalmente il grilletto della pistola, autore dei gravi traumi da cui sono partiti gli studi sul PTSD, non è mai preso in considerazione: non si trovano mai tw su articoli che raffigurano immagini di armi da fuoco, né si viene avvisati all’inizio di un film se ci saranno rumori di sparo o di fuochi d’artificio. Risulta invece curioso, nonché preoccupante, che gli argomenti interessati siano quelli considerati scomodi a livello sociale e politico: femminicidio, omotransfobia, droga, disturbi alimentari, razzismo.

La tendenza, soprattutto sui social network, ad anteporre trigger warning a questi argomenti, può rivelarsi quindi dannosa per l’emotività di molte persone, e contemporaneamente allontanare dal quotidiano quegli stessi argomenti di cui vogliamo che si parli. Alessia Dulbecco, pedagogista, scrive che questa abitudine «alimenta l’incomunicabilità attraverso la percezione che certi argomenti siano “tabù” e pertanto contribuendo a rimuoverli dal discorso collettivo.»Sarebbe quindi opportuno evitare l’impiego smisurato e poco ragionato del trigger warning, fermandosi invece a riflettere se il linguaggio usato nel proprio contenuto sia opportuno rispetto al luogo in cui ci si trova. Se sto per guardare un film di guerra, ad esempio, mi aspetto che ci saranno spari e forse anche sangue; se invece sto seguendo una lezione sul colonialismo mi aspetto di trovare una terminologia razzista, ma non certo di vedere immagini di corpi straziati. Chiedersi se e quanto è necessario usare un determinato linguaggio – di parole e visivo – sarà molto più utile che marcare con un’etichetta tabù il primo post istintivo che ci viene in mente di fare.

Perseguitaci