Quando ero alla scuola materna – avevo 5 o 6 anni – un bambino con cui avevo un rapporto di parentela lontanissimo, durante la ricreazione in cortile mi chiese, davanti ai suoi amichetti: «Ci fai vedere la vagina?» (In realtà la chiamò “il mostro”). E io dissi «Sì, certo, eccola qui».

Dieci anni dopo, il racconto della bambina che si alzava la gonna e spostava le mutandine per mostrare una cosa naturale che loro, poveri maschi, non avevano mai visto, diventò una delle più grandi vergogne che dovetti accettare nel contesto provinciale in cui sono cresciuta.

Se avessi saputo a cosa sarei andata incontro – la gogna pubblica senza possibilità di assoluzione – rispondendo a una richiesta per gentilezza, credete che avrei dato il mio consenso?

La consapevolezza dell’importanza del consenso sta prendendo sempre più piede nel discorso pubblico, tanto che la riflessione sulla sua utilità si estende facilmente a diversi aspetti della vita, per la maggior parte correlati al corpo. Dal fastidio nell’essere toccatə da estranei anche in maniera innocua, al decidere se e quando e con chi riprodursi, fino alle decisioni prese in ambito medico sui propri organi. L’autonomia corporea è un obiettivo primario al quale dovremmo ambire combattendo le nostre più dure lotte, per noi e per tutte le persone di ogni società (non nomino l’incredibilmente ridotta autonomia corporea delle donne in tantissimi paesi del mondo perché servirebbe un trattato solo per quella).

Qui mi limito a parlare del consenso in ambito intimo-sessuale e, più specificatamente, di tutte quelle situazioni in cui un consenso può essere dato o negato, percepito o ignorato, ma comunque dove si presume che dovrebbe esserci. I rituali di violenza sessuale nei campus universitari, i cosiddetti stupri di guerra e punitivi, le mutilazioni genitali femminili e altre forme di violenza di genere intenzionale non sono prese qui in considerazione perché esistono con l’intento specifico di violare l’esistenza e l’autonomia delle persone.

Quello che mi interessa, invece, è riflettere su quanto sia pericoloso elevare su un piedistallo il consenso quando succede che anche chi apparentemente lo rispetta dovrebbe avere dei dubbi, perché manca l’educazione a capire cosa sia e come si esprima il desiderio dell’altra persona.

Negli anni dell’adolescenza, e durante tutta l’età adulta fino a quando non ho maturato una forte consapevolezza femminista, condita da una certa dose di rabbia, ci sono state alcune situazioni in cui il mio dissenso è stato ignorato, ma sono state decisamente più numerose quelle in cui mi sono pentita del mio consenso dato con poca consapevolezza, spesso per l’eccessiva pressione delle aspettative altrui.

Sono certa che molte persone – probabilmente in maggioranza socializzate donne, ma non esclusivamente – abbiano un vissuto simile. Eppure, quando mi capita di guardare i video di qualche youtuber esperto di seduzione, o di origliare fintamente distratta i diciottenni sul bus, mi rendo conto che loro pensano esattamente il contrario. È ancora diffusa – perpetuata da una cultura patriarcale che inizia a dare i suoi frutti avvelenati fin dalla scuola materna – la convinzione che le donne non dicano mai davvero ciò che vogliono. Ed è così, ma più spesso in direzione opposta: sono certa che le donne dicano molti sì che invece vorrebbero essere più no, piuttosto che il contrario. Molti maschi gay raccontano la stessa cosa, spesso non venendo creduti perché il pregiudizio patriarcale verso la loro sessualità – in quanto maschi con maschi – non prevede mai la mancanza di voglia.

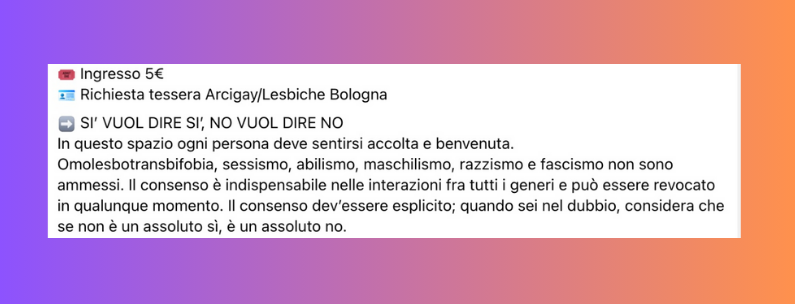

“Sì è sì, no è no” comincia a essere scritto in molti luoghi di divertimento. La mia opinione è sticazzi.

No è no, e fin qui ci siamo. Ma sì non è sempre sì.

Ed è qui che come movimento queer-femminista dobbiamo intervenire: da una parte nel fornire strumenti che permettano alle persone di dire autonomamente no, dall’altra nell’aiutarle a capire se quel “Sì” è davvero un “Assolutamente sì, ommioddio, non vedo l’ora” oppure è “No” o magari un “Forse” o ancora un “Sì, ma”.

Dire di sì o dire di no consapevolmente presuppone un grandissimo lavoro interiore, perché la società in cui viviamo, soprattutto per le donne e le persone queer, è fortemente pervasa dalla cultura dello stupro che interiorizza il pregiudizio e lo stigma.

Se mi guardo intorno – nel movimento queer e femminista di cui mi sento parte – vedo, sì, l’interesse a lavorare in quella direzione ma viene data ancora troppa enfasi al rispetto del consenso, soprattutto quello verbale. «Se non è un sì entusiasta, probabilmente è un no». È un’affermazione diffusa, ma chi saprebbe dirmi cos’è davvero un sì entusiasta? Il sì entusiasta che posso dare io – lesbica, istruita, attivista, quarantenne, cresciuta con l’influsso di una madre emancipata del babyboom – è lo stesso che potrebbe dare la ventenne di oggi appartenente a una cultura ultra conservatrice che ostracizza l’espressione del desiderio femminile?

Il consenso è una funzione del potere. Di conseguenza, il peso che gli stiamo attribuendo nel movimento è classista e razzista. Come del resto lo è il movimento femminista globale: borghese e bianco (oltre che, spesso, troppo accademico). È evidente che non abbiamo ancora assimilato nessuna lezione dal concetto di intersezionalità coniato da Carola Akotirene (malgrado ci sentiamo ridicolmente intersezionali ogni giorno) ma nemmeno dal pensiero critico e articolato di Angela Davis e bell hooks dagli anni ’70 a oggi.

L’Italia, tutti gli Stati europei, gli Stati Uniti e – in maniera indiretta – molti altri paesi che subiscono ancora una forte influenza colonizzatrice, stanno crescendo un movimento femminista sempre più classista e razzista. Pensate allo scossone e alla risonanza del #MeToo, partito da donne bianche privilegiate contro un mondo di maschi bianchi molto potenti.

Se il consenso è una funzione del potere, non può essere applicato equamente in tutta la complessità delle situazioni con significativi squilibri di potere.

Non è necessario aver subito uno stupro per subire le conseguenze della cultura dello stupro che regola la nostra società; esattamente come il non esserci mai trovatə in difficoltà nel dare o negare il nostro consenso non ci solleva dal riflettere profondamente sui modi di esprimerlo, nostri e altrui, continuamente.

Il consenso in ambito intimo-sessuale è qualcosa che accade a un livello molto personale: non si tratta solo di una esplicita decisione razionale ma include anche un insieme di risposte emotive e sensoriali che influenzano – e sono influenzate – dal contesto culturale e sociale.

Per questo dovremmo lavorare molto di più sul linguaggio delle azioni e sull’educazione al desiderio. Invece una eccessiva – se non a volte esclusiva – enfasi sul linguaggio verbale depotenzia il linguaggio del corpo e dà per scontato che ogni persona sia in grado di parlare lo stesso linguaggio dell’altra.

Sono d’accordo, ad esempio, che il consenso sia un’azione estemporanea, un processo continuo che una persona fa per sé e il proprio corpo e pertanto può essere concesso e ritirato in qualsiasi momento. Allo stesso modo, però, dovrebbe essere un processo continuo l’allenamento a capire le intenzioni altrui e la loro disponibilità. Elementi che cambiano continuamente: non solo in base alla predisposizione d’animo della singola persona, ma anche secondo fattori esterni come i luoghi, i paesi, le età e i tempi storici in cui ci si trova.

Vorrei che unissimo le forze nel raggiungere diffusamente l’autonomia corporea e nell’imporre ovunque una vera educazione al desiderio. Così che ogni persona possa scegliere in libertà se, come e quando far interagire il proprio corpo con altri elementi della società in cui vive.

A fine 2023 è uscito un film che mostra una situazione in cui il consenso verbale al sesso c’è stato, ma il disagio della ragazza che l’ha dato – e ancora di più la risposta emotiva dell’altro – è palpabile, tanto che chi ha vissuto situazioni simili soffre di più guardando questo film che altri con scene molto più cruente.

Vorrei che lavorassimo per favorire una maggiore espressione del desiderio da parte delle persone che sono più oppresse/represse (donne, persone queer, chi ha corpi non conformi agli standard) in modo che il desiderio manifesto sia quotidianità e non qualcosa da sottolineare o applaudire. E in modo che dalla controparte ci siano persone in grado di capire il desiderio, in grado di andargli incontro in maniera accogliente, stimolante, positiva; e con il fine di evitare il più possibile di mettere in difficoltà l’altra persona quando questa vorrebbe esprimere un dissenso.

Vorrei che il godimento e il desiderio – soprattutto per le donne e le persone queer – diventassero così comuni e legittimati per cui a un certo punto sarà impossibile confondere un sì con un desiderio vero e consapevole.

Se parliamo solo di consenso, e non di desiderio e di azione, allora combattiamo una battaglia sulla linea di difesa. E non è questo il femminismo che vorrei.

Immagine in evidenza e nel testo da Pexels

Perseguitaci