Prima di rinsavire e studiare storia, ho passato un anno e mezzo a studiare informatica. Lì, in quelle aule così grandi e fornite di prese elettriche che nell’ateneo di Bari mi sarei sognato, c’erano all’incirca 300 studenti, ipotizzo come me attirati dalla promessa di un facile sbocco lavorativo ben pagato. Tra questi, se ricordo bene, c’erano sì e no tre donne (cis), forse quattro, e per il resto solo uomini (cis), aggiungerei anche bianchi ma su questo la memoria potrebbe tradirmi.

All’epoca già qualcosa non mi quadrava, ma è solo col tempo che ho colto l’inganno: perché l’informatica è femmina, o almeno nasce tale (oggi scherzando si può dire che probabilmente è trans*, e furry). Che a scrivere il primo linguaggio di programmazione nella storia dell’umanità sia stata una donna è fatto sdoganato da un po’ di tempo: Augusta Ada Byron -sì, figlia del poeta-, contessa di Lovelace, è stata infatti nel 1840 l’autrice del linguaggio a schede perforate con cui sarebbe stata programmata, al fine di calcolare i numeri di Bernoulli, la mai completata macchina differenziale di Charles Babbage. Dagli appunti di Lovelace (lasciate intorno alla sua traduzione di un articolo di Luigi Menabrea) emerge però il suo interesse per un modello, sempre sviluppato da Babbage, di macchina analitica, che non sarebbe stata limitata alla sola risoluzione di funzioni polinomiali, ma fosse in grado di svolgere anche compiti generici sempre dietro input umano, anticipando per certi aspetti i concetti della macchina di Turing e delle moderne strutture di controllo attraverso cui si codificano i linguaggi informatici.

Sempre dalle sue note emerge anche l’origine dell’idea di usare schede perforate come supporto di trasmissione dell’informazione alla macchina, rintracciabile nel telaio a schede perforate brevettato dal francese Joseph Marie Jacquard.

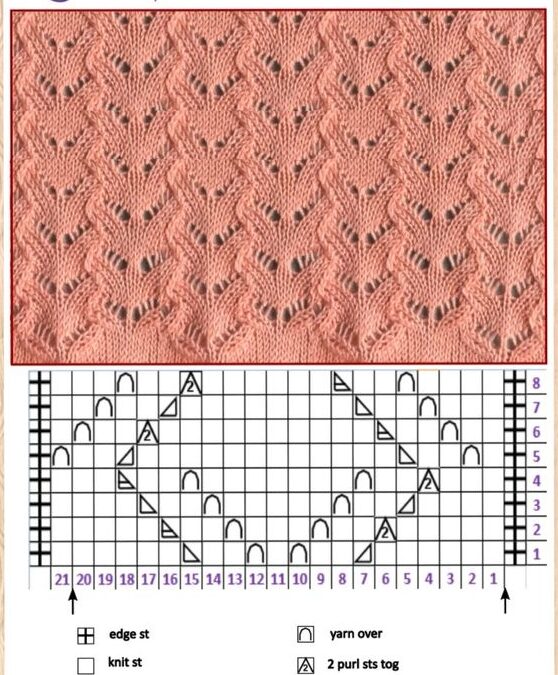

Non sorprende il nesso con il telaio di Jacquard: che sia con un telaio, coi ferri o l’uncinetto, incrociare fili non significa altro che creare una sequenza ordinata di segni binari, e decidere l’esatta sequenza di varie tipologie di nodi su più righe di tessuto equivale a creare un linguaggio con una propria grammatica e propri significati. Ogni pattern è una sequenza di variabili e costanti, ripetuta ciclicamente dall’inizio alla fine di un progetto tessile.

Di conseguenza, acquisisce un certo senso l’aneddoto secondo cui anche Turing sferruzzava guanti di lana e strisce di Moebius, le quali tra l’altro son diventate, circa nel 2014, un capo alla moda col nome di Infinity scarf.

Gli studi biografici sull’apporto di Lovelace, comunque, sono discordanti se non proprio confliggenti, generando una cancellazione che ancora adesso stiamo risanando e che si estende in una certa misura a tutti gli apporti femminili che hanno segnato l’informatica fino a oggi. L’apporto di Lovelace ai progetti di Babbage è infatti sminuito o ribadendo l’eccezionalità della sua intelligenza, o al contrario dipingendo la donna come una teoretica dalla mente fantasiosa e dalle scarse capacità di calcolo. Verrebbe da pensare, quindi, che creatività – artistica ma ancor più ingegneristica – e calcolo sono cose da uomini, di norma. Ed è questa una tendenza generale – non solo cioè legata alla figura di Lovelace – che si ritrova ancora negli anni a venire, talvolta attribuita alla nascita, sul finire del XIX secolo, di tutte quelle industrie statunitensi produttrici di calcolatori meccanici e macchine industriali che nell’arco di un trentennio sarebbero confluite nella neonata IBM: progettare, disegnare queste macchine pur limitate di potenza eppure all’avanguardia, mastodontiche e complesse, è un prestigioso lavoro da uomini. Ma programmarle, immettere dati, scrivere codice su metri e metri di schede perforate, è visto come un tedioso lavoro compilativo, adatto a una segretaria.

È l’esatta situazione che si ritrova nel corso della Seconda guerra mondiale, certo acuita dalla mancanza di manodopera maschile perché mandata al fronte. Eppure è un apporto importante che non si limita alla dattilografia e alla trasmissione di dati: si pensi al caso di Hedy Lamarr, attrice austriaca fuggita negli USA che nel 1942 brevetta insieme al musicista George Antheil, con matricola 2.292.387, un modulatore di frequenza a intervalli regolari che sfrutta il rullo perforato di un pianoforte meccanico ed è una tecnologia ancor oggi impiegata nelle trasmissioni bluetooth e wireless.

O ancora, si pensi a Grace Murray Hopper, riservista della marina statunitense, che nel secondo dopoguerra ha partecipato allo sviluppo del primo computer digitale multifunzione, l’UNIVAC 1, e ha teorizzato un livello di astrazione del linguaggio informatico che usasse il vocabolario inglese, traducendo poi la sua ricerca nello sviluppo di un compilatore integrato nel computer stesso. È grazie a lei e al suo lavoro se è nato il linguaggio COBOL, che è ancora oggi usato nei sistemi bancari e finanziari di tutto il mondo.

Il contributo femminile all’informatica non si è comunque esaurito negli anni ’60: Mary Kennet Keller, suora cattolica, ha collaborato allo sviluppo del linguaggio BASIC; Annie Easly, donna nera che ha iniziato la sua carriera come calcolatrice umana per la NACA e poi la NASA (all’interno di un apposito gruppo di lavoro guidato da Dorothy Vaughan), ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della famiglia di vettori Centaur e della successiva industria satellitare; Elizabeth Jocelyn Feinler, divenuta direttrice nel 1972 del centro per i sistemi di rete informatici dello Stanford Research Institute, è stata fondamentale per l’evoluzione di ARPANET nell’odierno Internet. E si potrebbe benissimo continuare.

È chiaro, quindi, che sin dalle sue origini l’informatica ha potuto contare sull’apporto di menti femminili che sono state sovente messe in secondo piano, e che le loro intuizioni sono state frutto anche di esperienze pregresse legate proprio alla loro identità ed espressione di genere. Intuizioni ugualmente geniali e importanti, ma meno eccezionali e quindi fuori dalla norma di quanto magari si potrebbe far credere.

Ed è chiaro anche che c’è molta più creatività e matematica di quanto si creda in qualcosa che si ritiene tanto semplice, scontato e domestico come annodare un filo.

Immagine in evidenza: it.pinterest.com

Perseguitaci