di Silvia Yuri Casalino e Ilaria Todde

Questo è il primo di due contributi dedicati a due importanti momenti di visibilità e lotta politica lesbica che si sono svolti a Roma nell’aprile 2025, in un contesto sia italiano che europeo.

In questa prima parte parleremo della Conferenza Europea Lesbica, tenutasi dal 23 al 26 aprile 2025: un grande evento politico che ha rappresentato anche un punto di arrivo — e al tempo stesso di ripartenza — sul piano personale.

Nella seconda parte, ci concentreremo invece sulla prima Dyke March italiana: un altro spazio di affermazione e lotta, nato dalla stessa volontà collettiva di esserci.

La conferenza europea lesbica è stata organizzata da EL*C, la comunità lesbica europea e centro-asiatica, che abbiamo costruito collettivamente. Quando le compagne di Lesbiche Bologna ci hanno chiesto di scrivere una riflessione su quei giorni, abbiamo deciso di farlo insieme e ci siamo chieste: da dove vogliamo partire?

Durante i mesi di preparazione della conferenza, abbiamo spesso preso parola in pubblico — insieme e separatamente — sulle ragioni politiche che ci avevano spinto a scegliere l’Italia. Abbiamo spiegato perché servisse oggi un evento lesbico, transfemminista e intersezionale. Lo abbiamo detto in sedi istituzionali come il Parlamento Europeo o il Senato; lo abbiamo spiegato alle radio compagne, nei gruppi, nelle assemblee, nelle chiacchiere con attiviste a Bologna, Roma e Firenze. Abbiamo parlato della destra al governo, della repressione delle madri lesbiche, della lesbofobia sistemica, della necessità di fare fronte comune contro razzismo e transfobia.

Ci siamo rese conto, però, di non aver mai parlato in pubblico di cosa volesse dire per noi organizzare una conferenza lesbica europea in Italia. Due lesbiche con cittadinanza italiana, emigrate in epoche diverse, ma entrambe a vent’anni: questo sradicamento — le sue ferite, ma anche la liberazione e il desiderio di ricostruzione — è stato uno dei motori invisibili della conferenza, e forse anche uno dei motori personali della nostra militanza comune e della relazione di stima, cura e amicizia profonda che ci lega.

Le nostre esperienze non sono uguali. Nell’intreccio di migrazioni interne ed esterne che segnano la storia italiana, le storie personali contano molto. Emigrare negli anni ’90 e crescere nel Nord Italia in una famiglia con radici meridionali, o partire nel 2016 dalla Sardegna dopo una prima esperienza migratoria verso l’Italia settentrionale, significa confrontarsi con condizioni materiali, aspettative e forme di precarietà molto diverse. In un caso, ha significato anche attingere a un immaginario sociale e familiare in cui l’emigrazione era dipinta come una vera diaspora e un destino obbligato; nell’altro, lasciare l’Italia è stata una scelta tra tante, un’esperienza individuale. La riflessione e il lessico che avevamo a disposizione erano molto diversi.

Negli anni ’90, molte giovani lesbiche italiane si interrogavano su come sottrarsi al senso di NO FUTURE che permeava le nostre esistenze. Convinte che in altri paesi la misoginia e la lesbofobia fossero meno forti, ci siamo mosse verso le grandi capitali dell’Europa del Nord. Solo per accorgerci, quasi subito, che le oppressioni avevano semplicemente una forma diversa ma ugualmente violenta.

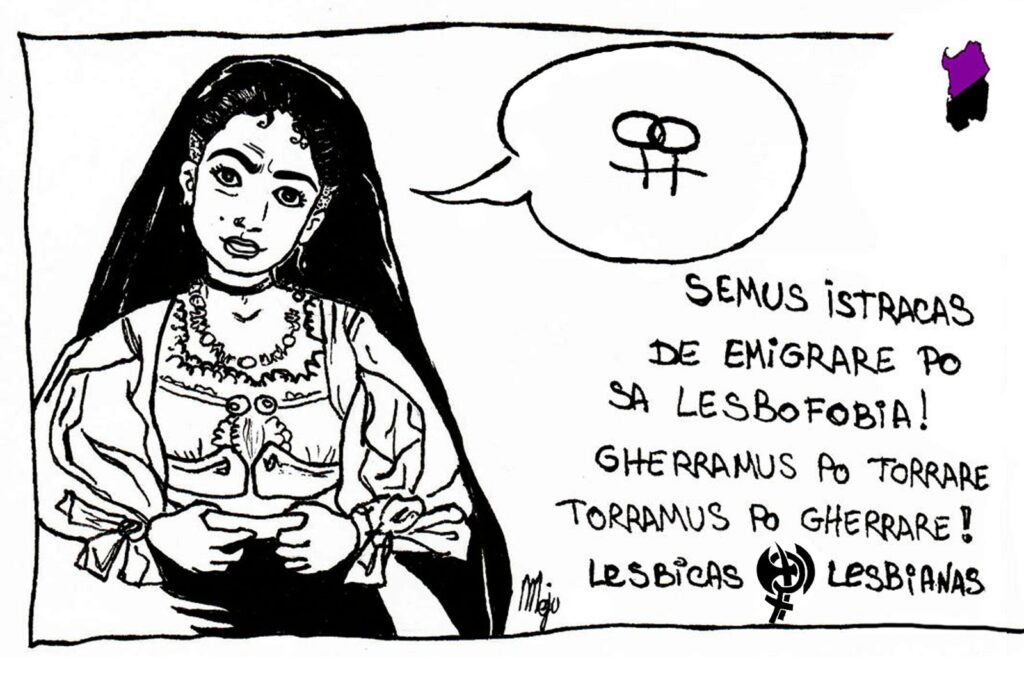

In Sardegna parlare di emigrazione è comune, ma raramente lo si fa mai da una prospettiva lesbica. In un fumetto del 2012, Moju Manuli — compagn* lesbica sard* — prendeva spunto da uno slogan storico della militanza sarda “gherramus pro torrare, torramus pro gherrare” (lottiamo per tornare, torniamo per lottare) per parlare di questo rimosso. In una cultura dove la parola “lesbica” in sardo proprio non esiste, emigrare voleva dire non solo sfuggire all’oppressione socio-economica in cui la Sardegna è obbligata a esistere, ma anche andare a cercare (senza però trovarla) una società senza lesbofobia.

Come scriveva Moju: «Siamo stanche di emigrare a causa della lesbofobia». Eppure continuiamo a farlo.

Questo sradicamento, però, può anche essere un punto di forza, una marginalità come la intendeva bell hooks: uno spazio da cui vedere più chiaramente, dentro e fuori, sia le società di partenza che quelle di arrivo. Quando è condiviso – come è stato per noi – può diventare anche uno modo per costruire legami profondi, famiglie scelte, solidarietà oltre i confini geografici e culturali.

La conferenza esiste grazie al lavoro collettivo di decine di attiviste e di un gruppo di lavoro composto dalle altre colleghe di EL*C che, come noi, ci hanno messo anima e corpo: lesbiche che negli anni ‘90 hanno deciso di rimanere nei loro paesi, per esempio in Serbia, malgrado la guerra; alcune, come le compagn* russe, sono dovute partire perché i loro governi le usano come bersagli da abbattere per distrarre l’attenzione pubblica; altre semplicemente si sono innamorate di o in un altro paese.

Questa edizione italiana della Conferenza Europea Lesbica ha accolto oltre 700 partecipanti da tutta Europa e dal mondo. È stata resa possibile da attiviste incredibili, che lavorano in contesti difficili: dalle zone di guerra a dove si lotta per la democrazia. È stato lo spazio in cui abbiamo ascoltato voci lesbiche che lavorano su temi imprescindibili: ecofemminismo, antirazzismo, antiabilismo, autodeterminazione dei popoli – compresa la lotta del popolo palestinese.

Inoltre, la conferenza ci ha permesso di condividere le riflessioni maturate in quattro decenni (combinati) di emigrazione: abbiamo avuto modo di riportare le tante forme di attivismo lesbico conosciute nel mondo e celebrare il nostro contributo alle lotte del nostro tempo che, per quanto possano andare “oltre” la questione lesbica, certamente senza le lesbiche non sarebbero le stesse.

Insomma, organizzare la conferenza in Italia, e forse la EL*C stessa, è anche questo: il nostro modo di tornare per lottare e lottare per tornare.

Immagine in evidenza: EL*C

Perseguitaci