Il consenso sessuale rappresenta ciò che distingue le attività sessuali consensuali dalla violenza, eppure il suo significato sembra generare un certo grado di discordanza. Sulla carta sembra semplice: è sbagliato quando le persone ci spingono a fare cose che non vogliamo fare, ed è sbagliato quando siamo noi a spingere le altre persone a fare quello che non vogliono fare. Ma nella pratica il discorso si complica.

Nell’immaginario comune il consenso viene spesso ridotto all’idea di chiedere il permesso, dove l’unico esito possibile è ottenere una risposta binaria – sì o no. Certo, assicurarsi almeno di ottenere il permesso è un punto di partenza fondamentale. Ma cosa succede quando non sappiamo cosa rispondere e ci sentiamo obbligatə a dire qualcosa? Se temiamo di ferire l’altra persona dicendo no? E se a oltrepassare i nostri limiti non è qualcun altro, ma siamo noi stessə – spintə dalla paura del giudizio, dal desiderio di compiacere, dal timore del rifiuto? Parlare di consenso significa entrare in un territorio complesso, fatto di corpi, relazioni e norme sociali interiorizzate. Significa interrogarsi su quanto i nostri desideri siano davvero nostri, e quanto invece rispondano a modelli di genere e aspettative culturali. È una questione assolutamente politica: riguarda le disparità di genere nell’accesso al piacere e all’autodeterminazione.

Negli anni Duemila le ricerche hanno spostato l’attenzione dal linguaggio giuridico a quello relazionale, mostrando che il consenso non è qualcosa che avviene solo all’inizio dell’attività sessuale, ma è un processo: è soggetto a segnali verbali e non verbali, contesti e dinamiche di potere. Sul piano legale la presenza di un sì verbale è un passo cruciale, ma se ci limitiamo a questo rischiamo di ignorare tutto ciò che contraddice quel sì: se un corpo è rigido, immobile, l’espressione del volto mostra disagio, vale comunque? E se un sì arriva dopo molte insistenze, si può considerare una scelta libera?

Per rispondere a queste ambiguità, negli ultimi anni negli ambienti femministi ha preso piede il modello del consenso cosiddetto entusiasta, che prevede un “sì!” assolutamente convinto. La nostra cultura, infatti, concede poco spazio all’idea che donne e persone queer possano volere e godere del sesso quanto gli uomini etero cis. Impariamo, invece, che le nostre percezioni non sono affidabili, che il desiderio è pericoloso, che il corpo è una fonte di vergogna. Rivendicare i nostri desideri diventa quindi un atto politico, ma anche questa prospettiva rischia di diventare prescrittiva: se solo l’entusiasmo è considerato consenso valido, che spazio resta per chi vive il desiderio in modo diverso? La comunità asessuale e lə sex workers ci ricordano che esistono forme di consenso non entusiastiche pienamente legittime.

La retorica che invita a essere sempre chiarə e assertivə rischia di negare l’ambivalenza e di colpevolizzare chi non sa esprimere o decifrare subito i propri desideri. Non sempre sappiamo cosa vogliamo, né siamo sempre in grado di dirlo. Per le donne, in particolare, il desiderio può diventare un rischio: veniamo spesso punite proprio per quelle posizioni di assertività sessuale che saremmo tenute a incarnare. Come possiamo sapere cosa vogliamo se siamo cresciute tra richieste contraddittorie? Non solo a causa della misoginia e della vergogna, che rendono difficile riconoscere ciò che ci piace e rischioso comunicarlo, ma anche per la natura stessa del desiderio sessuale, che è relazionale, mutevole, specifico per ogni pratica. A volte, semplicemente, scopriamo ciò che desideriamo nel processo, non prima. E naturalmente vale anche per ciò che non desideriamo.

Una cultura che pretende di tradurre il consenso in formule certe nega l’ambivalenza e ignora che l’erotismo è anche rischio, scoperta, esposizione all’altrə. La vulnerabilità non è un inconveniente da eliminare, ma una dimensione intrinseca delle relazioni – e parte del piacere. Il sesso, come ogni fatto sociale, è un processo incarnato, una conversazione: il consenso non è una condizione fissa ma una negoziazione continua tra desideri, confini e sicurezza, non solo con l’altro ma anche con noi stessə. Ciò che sentiamo nel corpo è parte integrante della nostra capacità di scegliere: riconoscere che non sempre sentiamo un sì entusiasta o un no assoluto significa accettare che possiamo cambiare idea, che tra il sì e il no c’è un intero spettro di esperienze, che possiamo desiderare qualcosa con convinzione e, un attimo dopo, accorgerci che non ci va più. Il consenso, prima di tutto, è ascolto: di sé, dell’altro, del contesto. È un linguaggio vivo, che chiede presenza, attenzione e disponibilità a restare in ascolto. È soprattutto una competenza relazionale che si può imparare: saper dire no, saper chiedere, riconoscere segnali corporei, negoziare confini.

Senza un’educazione sessuale e affettiva il consenso resta un ideale astratto, non una pratica quotidiana che, proprio come un linguaggio, possiamo imparare e incarnare. Il corpo non firma contratti: muta, si protegge, si apre, ci parla. E noi dovremmo avere gli strumenti e gli spazi per imparare ad ascoltarlo.

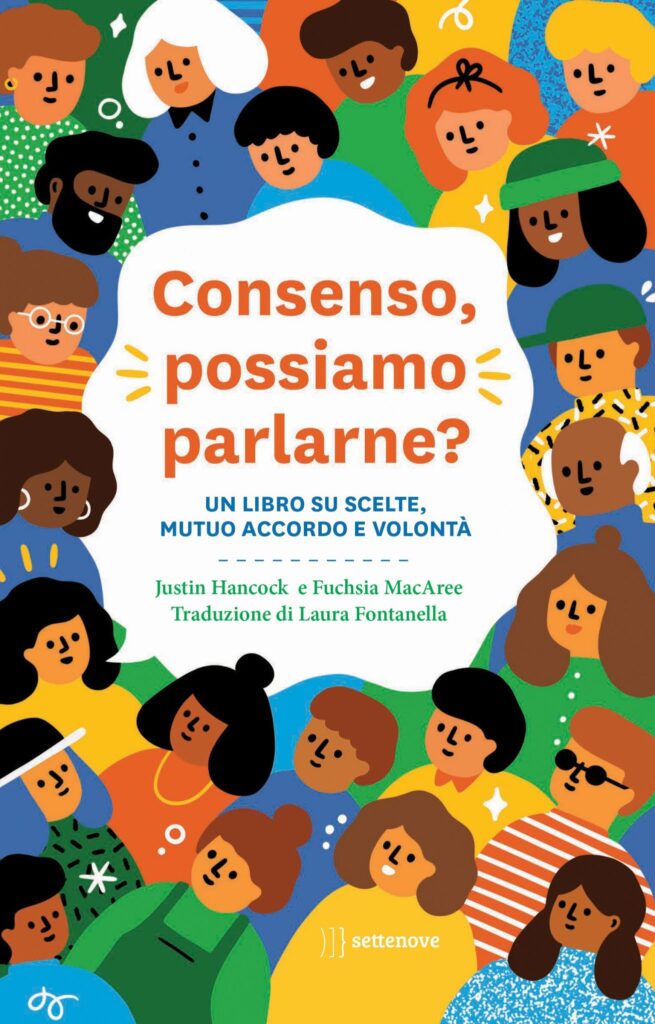

Immagine in evidenza: pexels.com

Perseguitaci