Una donna nel labirinto della sua salute ginecologica e sessuale

Io vi racconto la mia esperienza personale. Ma io, come tante altre, non so se si tratti di violenza ginecologica. Non lo so perché l’informazione e l’educazione in proposito sono poche. Non lo so perché ci si sente stupide a parlare di esperienze dolorose – emotivamente e fisicamente – che vengono dai più liquidate come la norma, o tu bollata come persona che dovrebbe rilassarsi di più. Non lo so perché l’educazione ci insegna che come donne, o Afab, è normale, anzi giusto, provare dolore. Lo insegna a noi, a operator* medic* e sanitari* e lo insegna pure all* nostr* confidenti. Lo insegna la società, appunto. Con il risultato che a sentirti umiliata, disagiata e confusa rimani tu da sola. E dopo un po’ smetti anche di parlare e condividere la tua esperienza.

Lo spiraglio aperto sulla possibilità di narrazione e riconoscimento della violenza ostetrica pare ancora completamente inesistente per quanto riguarda quella ginecologica. Nel 2019 il Consiglio d’Europa approva la risoluzione promossa dalla deputata francese Maryvonne Blonde che qualifica la violenza ostetrica e ginecologica come violenza contro le donne, all’interno del quadro normativo della Convenzione d’Istanbul.

In Italia già nel 1972 era stata avviata da alcune associazioni femminili la campagna Basta tacere, che raccolse una partecipazione numerosa. Grazie al suo rilancio nel 2016 – in funzione della proposta di legge Zaccagnini (Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico) – è nato l’Osservatorio sulla violenza ostetrica (OVOItalia). La finalità per cui ha visto la luce, ossia quella di raccogliere dati e storie, ha già dato i suoi primi frutti: OVO ha commissionato una prima indagine Doxa, i cui preoccupanti risultati le associazioni di categoria si sono affrettate a ridimensionare con un loro sondaggio.

La violenza ginecologica ha contorni meno definiti e riconoscibili, e risulta di conseguenza meno tangibile e tracciabile. Senza bisogno di dati alla mano però possiamo tranquillamente riscontrare che si tratta di un fenomeno diffuso, sistemico e proprio per questo pericolosamente invisibile. Invisibile come tutte le storie ordinarie di categorie subalterne.

Le mie mestruazioni sono state fin dal principio abbondanti, lunghe e irregolari. «È normale», mi è stato detto, «tra qualche anno si sistemano». Uno squilibrio ormonale e ovaio policistico che tradotto nella mia quotidianità voleva dire dolori insopportabili durante il ciclo, macchie di sangue su vestiti, materassi e sedute varie, ma soprattutto il disagio causato da peli che, ogni mattina prima di uscire di casa, ero arrivata a tirare via con la pinzetta in maniera ossessiva. E questo perché mi crescevano in faccia. Nonostante il mio presente da attivista, la sensibilità a temi come il gender masking ma soprattutto la piena coscienza del peso che hanno i condizionamenti causati da un’attribuzione sociale di genere basata su parametri facciali, la parte più recondita di me pensa comunque a come sarebbe stata più semplice la vita a quei tempi indossando la mascherina.

Ho iniziato quindi presto a frequentare studi endocrinologici e ginecologici, e altrettanto presto ad assumere la pillola. Sempre presto sono stata costretta a cambiare medic*, per svariati motivi, ma senza che quasi mai il mio disagio quotidiano e mensile fosse compreso o spiegato. Ѐ stato, invece, regolarmente minimizzato all’insegna di una totale incomunicabilità tra il mondo fuori e quello dentro lo studio medico, dove la mia esperienza non aveva alcun diritto di cittadinanza. Così, quando trovavo qualche professionista – le donne hanno segnato questa storia nel bene e nel male – in gamba e sensibile, mi ci aggrappavo e non volevo lasciarla scappare. Ma a scappare dalla Sicilia sono stata io e il mio trasferimento a Bologna ha reso ancor più difficile mantenere contatti già problematici.

Qui comincia il mio incubo, seguito da un vero e proprio calvario. Non che quello che c’era stato prima si potesse considerare paradiso.

Fin dal primo rapporto sessuale ho provato dolori lancinanti e così è stato sempre da allora, fino a renderli spesso impossibili. Ma «è un problema psicologico, probabilmente non ti lasci andare», detto in maniera preoccupante anche da professioniste. Dove – sempre se le cose stiano così – la connotazione “psicologico” lo dequalifica a problema personale da risolvere con una generosa somministrazione di buona volontà. E dove invece non sembra voler indicare un fenomeno sistemico che riguarda il sesso eterosessuale e su cui forse sarebbe arrivato il momento d’interrogarsi.

Ricordo ancora con terrore uno dei miei primi Pap Test e con dolore anche le ecografie. Ma per me era normale: se ti entravano dentro la vagina dovevi provare dolore. Ero io troppo tesa, dovevo solo rilassare i muscoli. «Quanta forza hai nelle gambe!», mi aveva detto una ginecologa. La giovane dottoressa che eseguì quel maledetto Pap Test, quando per il dolore fui costretta a chiederle di fermarsi, sbottò in un «Rilassati!».

Non ho mai avuto paura né delle siringhe né degli attrezzi dentistici, ma da quel giorno ho decisamente iniziato ad aver paura dello speculum e dei Pap Test. Non capivo perché durante una visita medica dovessi provare così tanto dolore.

A Bologna vengo operata d’urgenza per una lacerazione al collo dell’utero. Non avevo mai visto così tanto sangue in vita mia, ma non è stato quello a farmi male. A farmi male è l’ignoranza in cui versavo, tale che per gran parte del tempo ho creduto si trattasse di mestruazioni mentre la scena che si consumava era il perfetto mix tra un set di CSI e un film di Tarantino. Quando mi hanno ricoverata d’urgenza ho provato un senso di sollievo: «Ecco, sì, in me c’è qualcosa che non va e ora è evidente. Non sono io a essere pazza! Forse finalmente potrò capire».

Anche questa speranza è durata poco. All’esperienza nel complesso positiva dell’operazione, all’ascolto e ai consigli sugli esami di accertamento da fare una volta passata l’infiammazione, si è sostituito l’abbandono, l’impersonalità e la confusione del post emergenza e del presunto ritorno alla normalità. Il Sant’Orsola, da esterna, si è trasformato in un labirinto, in un luogo inospitale in cui numeri e ricette mediche sono più importanti del mio evidente disorientamento. Non mi viene fatta nessuna visita perché il mio medico di base ha sbagliato a compilare la ricetta, nonostante l’esame fosse stato così indicato dall’ospedale. Per inciso, nel mezzo erano trascorsi i mesi estivi e questa era la prima visita vera e propria dopo l’operazione. Sono dovuta ritornare per conseguenze legate alla cicatrizzazione, ma nessun* mi diceva se fosse normale o meno. Travolta da questa situazione, ho seguito alla lettera ognuna delle prescrizioni – contraddittorie e confuse tra loro – sperando che tutto potesse finire presto.

Non potevo far altro che tornare a seppellire le mie problematiche ginecologiche e sessuali in un antro lontano del cervello, incrociando le dita perché non mi causassero ancora problemi. E invece no. Al dolore durante i rapporti si è aggiunta la cistite. Per fortuna nel frattempo avevo cambiato medico e mi capita – sì, perché anche la scelta del* medic* di base, temporaneo, badate, per un* studente fuorisede è affidata nella maggior parte delle volte a un caso fortuito! – una giovane medica professionale e interessata alla mia situazione.

Per due mesi non sono riuscita praticamente a vivere: ho rischiato di finire in Pronto Soccorso perché non potevo più fare un passo, nemmeno per scendere dal letto. Ma sarebbe stato codice bianco, mi disse la dottoressa. Non rimaneva altro che imbottirmi ancora di antibiotici e prenotare nel frattempo un’ulteriore visita. Soldi che scorrono tra farmaci, analisi ed esami. Il primo posto disponibile era all’ospedale di Bentivoglio, lontano per chi non ha mezzi privati e dopo più di un mese, a emergenza passata. E ancora una volta è stata una giovane dottoressa a farmi crollare il mondo addosso, accusandomi con tono perentorio: «Ma perché non hai fatto questo esame?». Ero lì proprio per farmelo prescrivere da lei, se lo avesse ritenuto necessario dopo aver visionato esami e analisi del sangue. Le risposte invece sono state: «Non posso fare nulla, devi venire qui con l’urinocultura» – in pratica dovevo sperare in un altro episodio acuto a breve – «qui non vedo un ovaio policistico» – ridimensionato grazie ad anni di terapie, di cui si sarebbe accorta se avesse sfogliato l’anamnesi – «ma non è stato nulla di che, solo una lacerazione!».

Sono uscita in lacrime, senza esame, senza risposte e con una ricetta che non risolveva il problema ma acuiva la solitudine e il senso di inadeguatezza.

Da quel momento poco e niente.

Ho smesso di fare sesso per paura della cistite e di dover rivivere tutto questo incubo emotivo. Dopo mesi di dieta strettissima, di vita vissuta in funzione e nel timore del ritorno dell’infezione, con il bruciore diventato un caro compagno di viaggio, sono riuscita a far scemare la fase più acuta. L’eredità, oltre ai traumi, sono le conoscenze acquisite dopo giornate intere trascorse a far ricerche: dato che nessun* mi dava una risposta, quelle pur parziali le ho trovate io.

Sono passati oltre due anni e ancora non so cosa ho. Non faccio né sesso né visite per il terrore di rimanere nuovamente incastrata in questo circolo infernale. La pandemia mi ha fornito la scusa per un dolore che non avrei più la forza di affrontare. Non so se si tratti di violenza ginecologica o di quali statistiche io possa far parte, ma un Sistema Sanitario che ancora nel 2022 ci fa sentire più sole perché donne – o considerate tali – non lo voglio.

E questo lo so.

Per informarti o sostenere la campagna #bastacere vai al sito di OvoItalia, nella sezione apposita: https://ovoitalia.wordpress.com/bastatacere/

o sulla pagina Fb: https://www.facebook.com/bastatacere

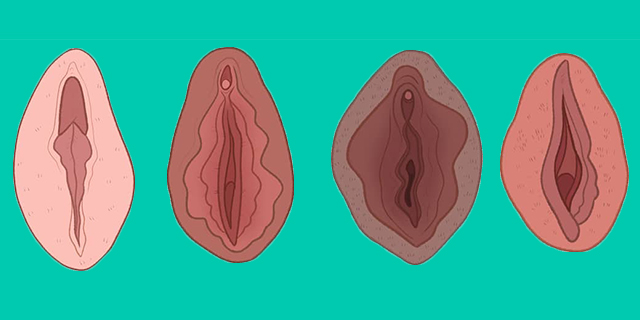

Immagine nel testo da robadadonne.it

Perseguitaci