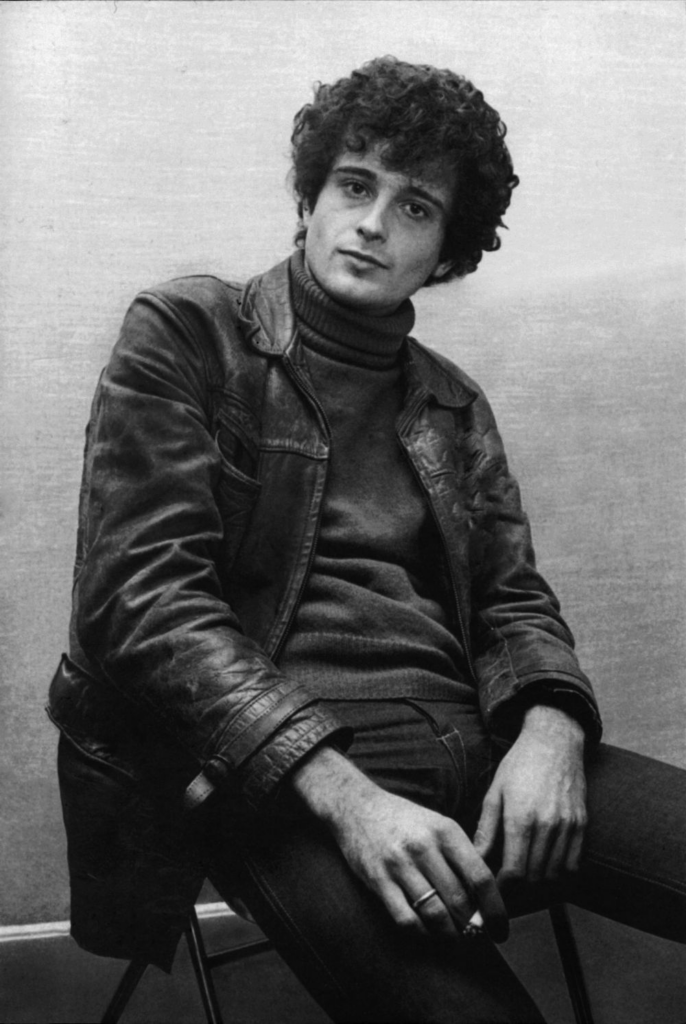

Nel clima rivoluzionario dei primi anni ’70, anche la teoria queer fa un’apparizione di spessore. È il 1972 quando il giovanissimo Guy Hocquenghem, filosofo e militante del Front homosexuel d’action révolutionnaire, pubblica il suo primo libro, Le Désir homosexuel. Folgorato dalle riflessioni antipsichiatriche formulate da Deleuze e Guattari in Anti-Edipo, testo uscito pochi mesi prima, decide di portare avanti le conclusioni dei due filosofi sul desiderio. Se infatti, più che di un teatro edipico, si dovrebbe parlare di macchine desideranti e di un desiderio che «non minaccia una società perché è desiderio di andare a letto con la madre, ma perché […] sogna piuttosto il mare aperto», allora ci sono finalmente gli strumenti per concettualizzare la questione gay in una chiave rivoluzionaria e marxista. Come proletari non si nasce, ma si diventa in una società dove i mezzi di produzione sono privati, simile nella struttura è la questione gay. Ciò significa che non c’è nulla di naturale nel modo in cui la società capitalistica concettualizza e definisce gli orientamenti sessuali. Come la classe operaia esiste solo in quanto è la classe di persone sfruttate dai capitalisti, così anche le persone omosessuali esistono dialetticamente: non in sé ma solo in rapporto al loro opposto, le persone eterosessuali, sulla base di uno sfruttamento e una produzione sociale. Qualcosa sembra, però, non tornare: l’oppressione operaia nasce dal pluslavoro, così come Marx lo delinea nel Capitale, ma quale sarebbe il corrispettivo gay? In che modo le persone non eterosessuali sono sfruttate?

Non sembra esserci alcuna questione economica che dipenda direttamente dallo sfruttamento delle persone non eterosessuali, a differenza, per esempio, del lavoro nero sottopagato, giustificato dal suprematismo bianco, o del lavoro domestico svolto gratuitamente da molte donne, reso legittimo dall’ideologia patriarcale. È in questo punto nevralgico, che se non risolto rischia di generare una divisione tra lo strutturale sfruttamento economico e ciò che dipende da contingenze culturali sovrastrutturali, che svolge un ruolo chiave il concetto di Anti-Edipo. Come Deleuze e Guattari propongono nel loro saggio, non c’è differenza tra economia politica ed economia del desiderio: se entrambe sono produzione, questioni macchiniche, allora il desiderio dell’individuo è un prodotto come lo è il tavolo, frutto del sudore giornaliero della classe operaia specializzata. Ciò che è sfruttato, costruito, prodotto delle persone gay è il loro desiderio: «eterosessualità e omosessualità sono gli esiti precari di un desiderio che ignora il suo nome». È per questo che Hocquenghem distingue tra desiderio omosessuale e omosessualità: il primo è nient’altro che il desiderio stesso, nell’accezione anti-psicanalitica dell’Anti-Edipo, il secondo è la codificazione sociale del primo. Il desiderio è intrinsecamente rivoluzionario perché è indeterminato ( Hocquenghem si riallaccia all’espressione freudiana del «perverso polimorfo») e ciò che non è controllabile non può che minacciare lo status quo. Per questo la società eterosessuale produce un modello di omosessualità che rinchiude il potere polivoco e rivoluzionario del desiderio omosessuale nella camera da letto. La privatizzazione della libido nell’Edipo e nel romanzo familiare è la mossa strategica che permette alla psicoanalisi e alla società eterosessuale di codificare un flusso di desiderio che sarebbe di per sé incodificato e ingovernato.

L’omosessuale diventa nient’altro che la brutta copia dell’eterosessuale: la potenzialità rivoluzionaria del suo desiderio, che è una continua sfida e pericolo per la società, come dimostra la paranoia da persecuzione di chi lo contrasta, è ridotta alla ricerca del matrimonio, della famiglia, dei figli, di una vita considerabile normale. Se il Fallo, insegna Lacan, è il significante per eccellenza, allora ogni quantità di godimento possibile è determinata solo in base a esso. È il Fallo che nella società eterosessuale determina l’identità e che permette distinzioni sociali tra maschi e femmine, l’ano, simbolo e arma del desiderio omosessuale, invece no: «da dietro siamo tutti donne, l’ano ignora la differenza sessuale». È ciò che l’autore, lasciandosi ispirare da un brano di Proust, chiama l’astuzia dei fiori, cioè l’assenza del Fallo come ciò che dà significato a tutto il resto. Nell’immagine dell’impollinazione si svela la realtà non sessuale della libido: «questi fiori e questi insetti non hanno sesso, sono la macchina stessa del desiderio sessuale». Preciado dedicherà splendide pagine a questo testo capitale di teoria queer, promuovendo un terrorismo anale volto a distruggere le logiche identitarie che fanno ricadere la questione gay nella razionalità eterosessuale, come disse Foucault. L’invito è quindi, per quanto possibile, alla schizofrenia, cioè al desiderio liberato, non codificato, caotico, senza nome, anti-identitario. Molto altro viene scritto e molto Hocquenghem lascia da teorizzare. Il desiderio omosessuale è un testo con cui dobbiamo ancora fare i conti e che molto ci può ancora insegnare. Introvabile in italiano per molto tempo, è finalmente riedito da Mimesis per la cura di Cristian Lo Iacono con una nuova traduzione più fedele al testo francese. È forse ora di cogliere la palla al balzo e decidere di fare i conti con gli abissi del nostro desiderio.

Immagine di copertina da mimesisedizioni.it, immagine nel testo da lmda.nete da bfmaf.org

Perseguitaci