Al di là di qualsiasi sentimentalismo nostalgico, gli anni Settanta sono stati realmente un periodo di grandi lotte, di aperture di possibilità inedite che solo un decennio prima non parevano realizzabili. Per molti versi fu un decennio cruciale per la comunità queer, non solo grazie alle fondamentali manifestazioni che hanno attraversato le piazze di quegli anni, ma anche per la creazione di nuovi strumenti di resistenza e trasformazione collettiva. Infatti, sebbene i vari collettivi che operarono durante questo irruente decennio furono molto impegnati nell’organizzazione di azioni di piazza e di protesta, si impegnarono con la stessa decisione nel raffinamento di pratiche che avessero un carattere di rottura con quelle precedenti. Non si voleva più solo uno spazio di lotta pubblica in cui apportare cambiamenti che scardinassero il sistema cis-etero patriarcale, si lottava ora anche per avere spazi autonomi che permettessero lo sviluppo di una comunità. Accanto quindi allo sviluppo di nuove pratiche di autocoscienza, che in larga parte segnarono il passaggio verso un nuovo tipo di attivismo, si assistette all’emergere di nuovi modelli relazionali.

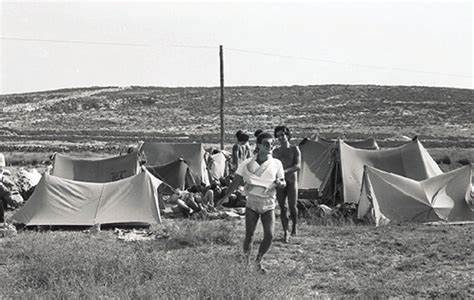

In questa moltitudine di pratiche e strumenti che fiorirono durante questi anni un ruolo interessante, e a tratti insolito, lo svolsero i campeggi estivi svoltisi in varie località balneari e delle coste italiane. Furono eventi a volte improvvisati, altre volte meno, ma tutti avevano in comune il loro carattere temporale: duravano qualche giorno, al massimo qualche settimana. Spesso erano eventi organizzati da collettivi, come nel caso di quelli della rivista Lambda, che nell’ agosto del 1979 riunì centinaia di uomini gay sulla riviera di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria.

In quei pochi giorni estivi il campeggio si riempì di uomini provenienti da tutte le parti d’Italia e d’Europa, uniti dal desiderio di creare una collettività nella quale ci si potesse esprimere liberamente. Furono organizzati momenti ludici come feste e rappresentazioni teatrali, ma anche dibattiti pubblici e manifestazioni in piazza, in un curioso intreccio tra il divertimento e la militanza politica. Questi campeggi, che a prima vista possono sembrare degli eventi di poco rilievo rispetto ai grandi cambiamenti in corso durante quegli anni, in realtà sono stati un punto cardine nel passaggio tra l’invisibilizzazione degli anni precedenti e la volontà di attestare la propria identità in uno spazio condiviso. Lo scopo, cosciente o meno che fosse, era quello di creare un’utopia che, seppur di breve durata, potesse aprire nuovi orizzonti di senso, e di conseguenza plasmare una nuova identità collettiva. Erano certamente delle utopie instabili, effimere per la loro durata, ma questo non sminuiva affatto la loro capacità di dischiudere potenzialità nascoste e di permettere di immaginare futuri al di là dell’oppressione cis-etero patriarcale.

Tutto ciò avveniva in una fortunata sintonia con le teorie del noto filosofo Michael Foucault, che proprio in quegli anni stava elaborando il concetto di Eterotopia per spiegare l’esistenza di alcuni spazi che hanno la capacità di sospendere o invertire i rapporti di forza che sono intrinseci nella società. Questi campeggi sono quindi un esempio di eterotopia, che grazie all’ annullamento dei rapporti di oppressione permette la formazione di una collettività nuova, rivolta alla propria affermazione. Proprio per questo è importante ricordare come in quelle roventi estati al mare si è fatto molto di più che un campeggio, si è immaginato il futuro.

Immagine in evidenza: th.bing.com

Perseguitaci