Ex-storto

di Nicola Riva

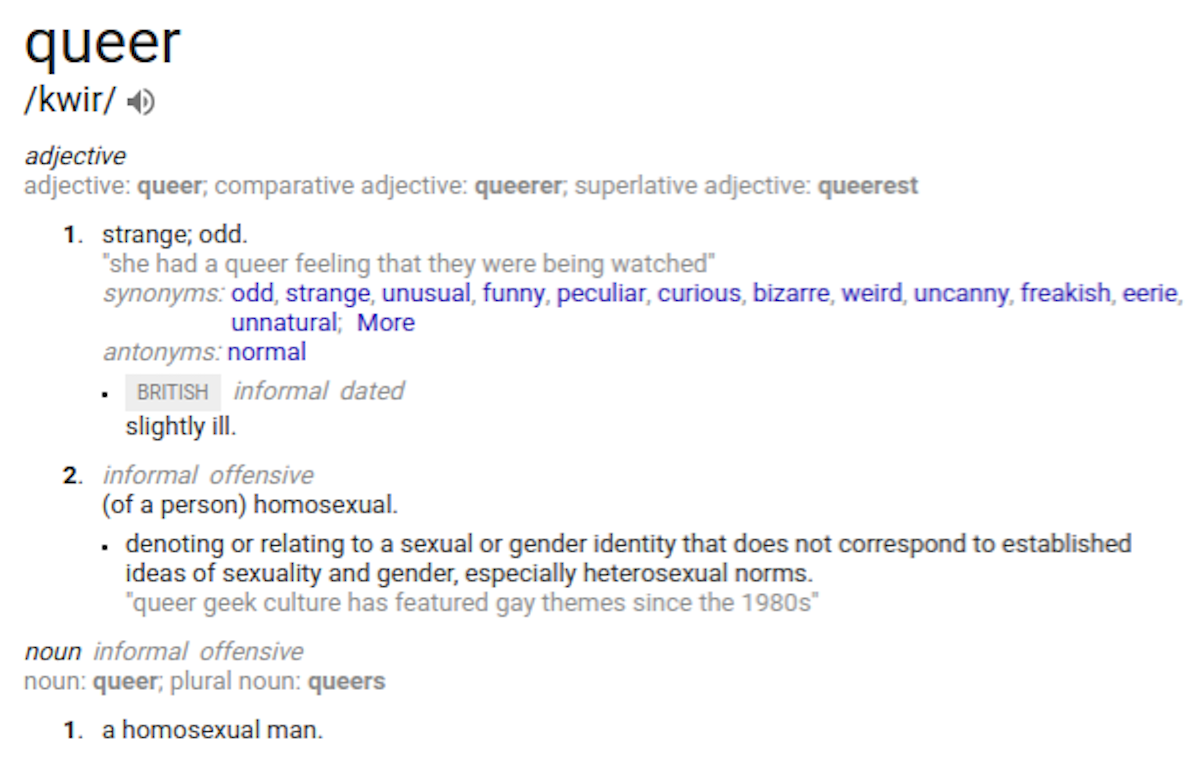

Non è facile definire il concetto di queer e la definizione che ne proporrò lascerà molte/i insoddisfatte/i. Il termine inglese queer deriva dal tedesco quer che significa “di traverso”, “diagonale”, in sostanza, “storto”. È in origine un insulto utilizzato per colpire tutte/i coloro, omosessuali e transgender, che non si conformano alla norma eterosessuale e/o ai canoni di genere convenzionali. In questa accezione offensiva queer, “storto”, si contrappone a straight, “dritto” ma anche “eterosessuale”. A partire dalla fine degli anni Ottanta, tuttavia, una parte della comunità LGBT+, quella su posizioni più critiche e radicali, si è riappropriata di quel termine, risignificandolo in positivo. Oggi il termine queer viene talvolta usato al posto della sigla LGBT+, per riferirsi all’insieme lesbiche, gay, bisessuali, transgender ecc., ma conserva anche un’accezione più specifica. Ed è quell’accezione che a noi qui interessa.

Dovendo definire il concetto di queer nella sua accezione specifica, io direi che se il gay o la lesbica è l’omosessuale al quadrato, il soggetto queer è l’omosessuale al cubo. Se il gay o la lesbica è l’omosessuale che non si vergogna di essere tale, che riconosce la propria omosessualità come elemento costitutivo della propria identità, che si identifica con una comunità certamente eterogenea, ma unita da una comune storia e da riferimenti culturali condivisi, il soggetto queer è colei/colui che fa della propria omosessualità il grimaldello che le/gli consente di evadere dalla gabbia delle regole che pretendono di governare le nostre relazioni intime e la nostra stessa rappresentazione di genere. Il soggetto queer è dunque, innanzitutto, un soggetto consapevole del carattere artificiale, spesso violento, oppressivo e repressivo delle convenzioni e dei modelli sociali, spesso poco ospitali nei confronti dei nostri desideri.

Dovendo definire il concetto di queer nella sua accezione specifica, io direi che se il gay o la lesbica è l’omosessuale al quadrato, il soggetto queer è l’omosessuale al cubo. Se il gay o la lesbica è l’omosessuale che non si vergogna di essere tale, che riconosce la propria omosessualità come elemento costitutivo della propria identità, che si identifica con una comunità certamente eterogenea, ma unita da una comune storia e da riferimenti culturali condivisi, il soggetto queer è colei/colui che fa della propria omosessualità il grimaldello che le/gli consente di evadere dalla gabbia delle regole che pretendono di governare le nostre relazioni intime e la nostra stessa rappresentazione di genere. Il soggetto queer è dunque, innanzitutto, un soggetto consapevole del carattere artificiale, spesso violento, oppressivo e repressivo delle convenzioni e dei modelli sociali, spesso poco ospitali nei confronti dei nostri desideri.

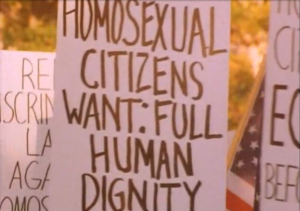

La promozione di una tale consapevolezza era di importanza centrale per il movimento LGBT+ degli anni Sessanta e Settanta, che, in piena sintonia con il clima libertario di quei decenni, respingeva l’imperativo della normalizzazione e predicava la possibilità di cambiare il mondo partendo da sé e dal proprio modo di vivere le relazioni intime. Da allora molto è cambiato. Il movimento è cresciuto e le sue istanze si sono fatte progressivamente più moderate. È cambiata l’attitudine nei confronti delle istituzioni. Al centro dell’agenda del movimento vi sono oggi altri obiettivi, non meno importanti, ma differenti. Le istanze più critiche, un tempo radicate nella pratica politica concreta del movimento, sono divenute nei decenni più recenti oggetto di una rielaborazione accademica certamente interessante, ma spesso del tutto inaccessibile ai più, per un eccesso di autoreferenzialità e un uso del linguaggio spesso inutilmente oscuro.

Eppure non vi è meno bisogno oggi di quanto ve ne fosse un tempo di capacità di pensiero critico e della consapevolezza che ne discende. Nel momento in cui, anche in un Paese arretrato come il nostro, la parità nei diritti sembra essere un traguardo vicino, abbiamo bisogno di tale capacità per resistere alle pressioni verso la normalizzazione, che tendono a escludere e a collocare in posizione marginale tutte/i coloro che non sono normalizzabili. Abbiamo bisogno di una tale capacità per riconoscere e contrastare le molte forme in cui l’omofobia si manifesta all’intero della nostra stessa comunità (si pensi ai rigurgiti di maschilismo che la pervadono). Abbiamo bisogno di una tale capacità per poter continuare a immaginare e a sperimentare modi di vivere le nostre relazioni intime alternative rispetto ai modelli sociali convenzionali, nella misura in cui quei modelli non ci consentono di soddisfare pienamente i nostri desideri.

Accanto alla lotta per i diritti, il movimento LGBT+ dovrebbe porsi quale obiettivo la promozione di una coscienza queer. Non farlo significa accettare che siano altri soggetti a dirci come dovremmo condurre le nostre esistenze, a stabilire il valore delle nostre relazioni. Significa rinunciare a ciò che dovrebbe avere per noi più valore: la nostra autonomia.

pubblicato sul numero 2 della Falla – febbraio 2015

Perseguitaci