Mentre l’interesse per l’Arcadia, terra di ninfe e pastori che cantano di tumultuose passioni, per le stagioni di Vivaldi e le sonate da camera andava scemando, agli inizi del Novecento, come accaduto per altre arti, anche la musica cominciò a tingersi di colori politici. Se in Germania, il mito di Wagner faceva da apripista a compositori socialisti come Arnold Schönberg, negli Stati Uniti cominciò a diffondersi quel genere che di lì a poco sarebbe stato conosciuto come jazz.

Sviluppatosi nelle piantagioni di cotone sud-americane comincia il suo processo di diffusione e formalizzazione da New Orleans nello stato della Louisiana prima con le jam session e poi con le jazz band. L’interesse verso questo nuovo genere fu così esplosivo che nel giro di un decennio si diffuse a livello globale. In un contesto storico segnato dalle due Guerre Mondiali, dall’antisemitismo e dal razzismo il jazz, per una buona parte dei critici musicali, è stato a lungo considerato quella zona franca apartitica e di autodeterminazione, dove la possibilità di poter essere ciò che si voleva sembrava spiegare perché “tutti quanti voglion fare jazz”.

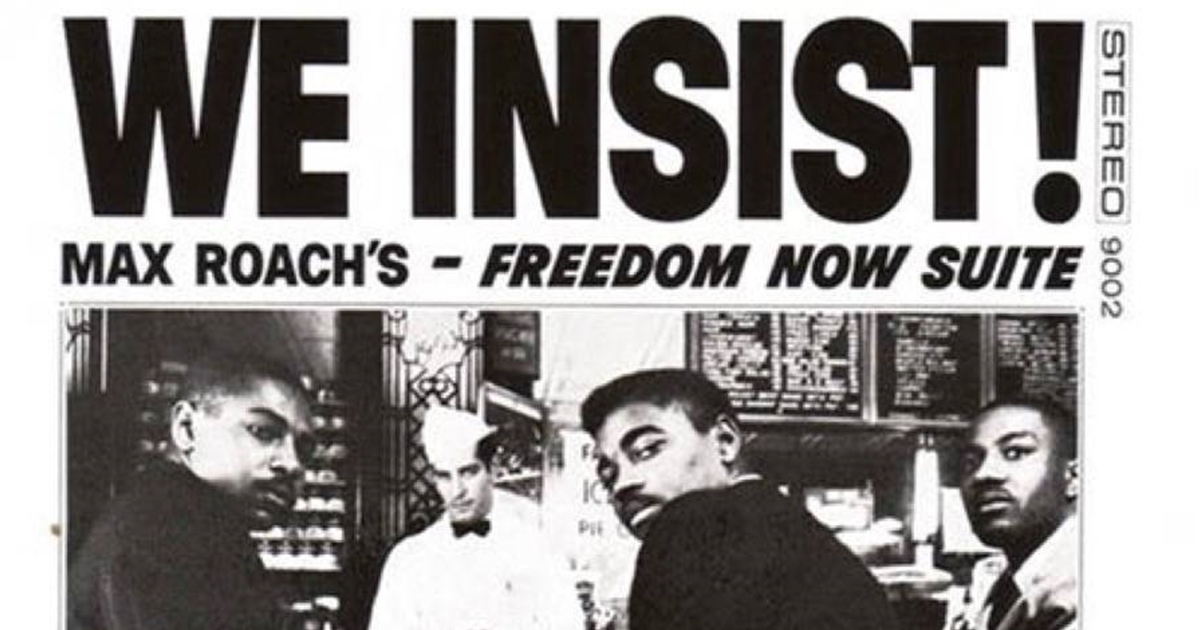

In realtà questa convinzione, come nota Stefano Zenni, è solo in parte vera e strettamente legata alla questione razziale. Infatti, nonostante l’assunto storiografico di questa presunta color blindess del jazz, con l’accelerazione delle lotte per i diritti civili tra il 1960 e il 1963 (culminate con la grande Marcia su Washington), molti jazzisti cominciarono ad appoggiare le organizzazioni che sostenevano l’annullamento delle leggi sulla segregazione razziale con concerti di beneficienza e raccolte fondi. Dizzy Gillspie, Tony Bennett, Harry Belafonte, Duke Ellington, Frank Sinatra, Louis Armstrong sono solo alcuni degli importanti nomi che in quegli anni si schierarono in difesa delle persone nere. Tra i musicisti più in vista in questo periodo troviamo, inoltre, Max Roach e sua moglie, la cantante Abbie Lincoln, che nel 1960 pubblicarono il disco-manifesto del movimento FREDOOM NOW SUITE!, sulla cui copertina un gruppo di uomini bianchi e neri guardavano lo spettatore con uno sguardo di sfida.

In realtà questa convinzione, come nota Stefano Zenni, è solo in parte vera e strettamente legata alla questione razziale. Infatti, nonostante l’assunto storiografico di questa presunta color blindess del jazz, con l’accelerazione delle lotte per i diritti civili tra il 1960 e il 1963 (culminate con la grande Marcia su Washington), molti jazzisti cominciarono ad appoggiare le organizzazioni che sostenevano l’annullamento delle leggi sulla segregazione razziale con concerti di beneficienza e raccolte fondi. Dizzy Gillspie, Tony Bennett, Harry Belafonte, Duke Ellington, Frank Sinatra, Louis Armstrong sono solo alcuni degli importanti nomi che in quegli anni si schierarono in difesa delle persone nere. Tra i musicisti più in vista in questo periodo troviamo, inoltre, Max Roach e sua moglie, la cantante Abbie Lincoln, che nel 1960 pubblicarono il disco-manifesto del movimento FREDOOM NOW SUITE!, sulla cui copertina un gruppo di uomini bianchi e neri guardavano lo spettatore con uno sguardo di sfida.

Se è vero, dunque, che il jazz ha avuto un forte impatto sociale in merito ai movimenti di rivendicazione nera, è altresì vero che come genere musicale è sempre stato caratterizzato da una forte ascendenza maschilista e omofoba. Le donne all’interno del panorama jazzistico, salvo rari casi come quello di Mary Lou Williams, Bessie Smith o Ella Fitzgerald, erano relegate al ruolo di canaries (canarini): delle belle statuine che durante i concerti venivano fatte sedere al fianco dell’orchestra, sorridenti e seducenti come oggetti da esibire, la cui funzione era di intrattenere con una o due canzoni, quel pubblico che del jazz apprezzava il lato più pop e melodioso.

Le donne, dunque, prima di essere brave dovevano essere belle.

Tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso, inoltre, ci sono diversi casi di cantanti che, considerate esteticamente non adatte per stare sul palco, venivano fatte esibire solo in radio.

Altrettanto stigmatizzata era, inoltre, la condizione degli artisti omosessuali. Mentre nelle altre arti la presenza di artisti gay, lesbiche o bisessuali è certa anche in periodi storici molto repressivi, nel panorama musicale, e in particolar modo nell’ambiente jazz, la cultura machista di cui era impregnato difficilmente lasciava spazio a molte possibilità di coming out. Se artiste del calibro di Ma Rainey o Bessie Smith hanno celebrato amori sia con donne che con uomini nelle loro canzoni, è altrettanto vero che tra gli artisti di spicco di quel periodo l’unico a dichiararsi apertamente omosessuale fu Billy Strayhorn, celebre compositore di Lush Life, e scomparso due anni prima dei moti di Stonewall. Rivisitando, dunque, un celebre motto americano, la condizione omosessuale potrebbe essere riassunta in: In the macho world of Jazz, don’t ask don’t tell.

Altrettanto stigmatizzata era, inoltre, la condizione degli artisti omosessuali. Mentre nelle altre arti la presenza di artisti gay, lesbiche o bisessuali è certa anche in periodi storici molto repressivi, nel panorama musicale, e in particolar modo nell’ambiente jazz, la cultura machista di cui era impregnato difficilmente lasciava spazio a molte possibilità di coming out. Se artiste del calibro di Ma Rainey o Bessie Smith hanno celebrato amori sia con donne che con uomini nelle loro canzoni, è altrettanto vero che tra gli artisti di spicco di quel periodo l’unico a dichiararsi apertamente omosessuale fu Billy Strayhorn, celebre compositore di Lush Life, e scomparso due anni prima dei moti di Stonewall. Rivisitando, dunque, un celebre motto americano, la condizione omosessuale potrebbe essere riassunta in: In the macho world of Jazz, don’t ask don’t tell.

Perseguitaci